東京ビッグサイトの【南展示棟】全ホールを使用!

ホテル暴風雨は5月11日(日)に東京ビッグサイトで行われる「文学フリマ東京40」に参加します。

文学フリマ東京35(2022年11月20日)に初参加以来、6回連続の参加になります。もうすっかり参加するのが当り前になってきました(^-^)

今回の会場は前回と同じ東京ビッグサイトですが、使用ホールはさらに大型のホールに変更されています。南展示棟の全ホール【展示ホール1~4】を使用します。前回の参加が2578ブースだったのに対して、今回は3191ブースだからですね!

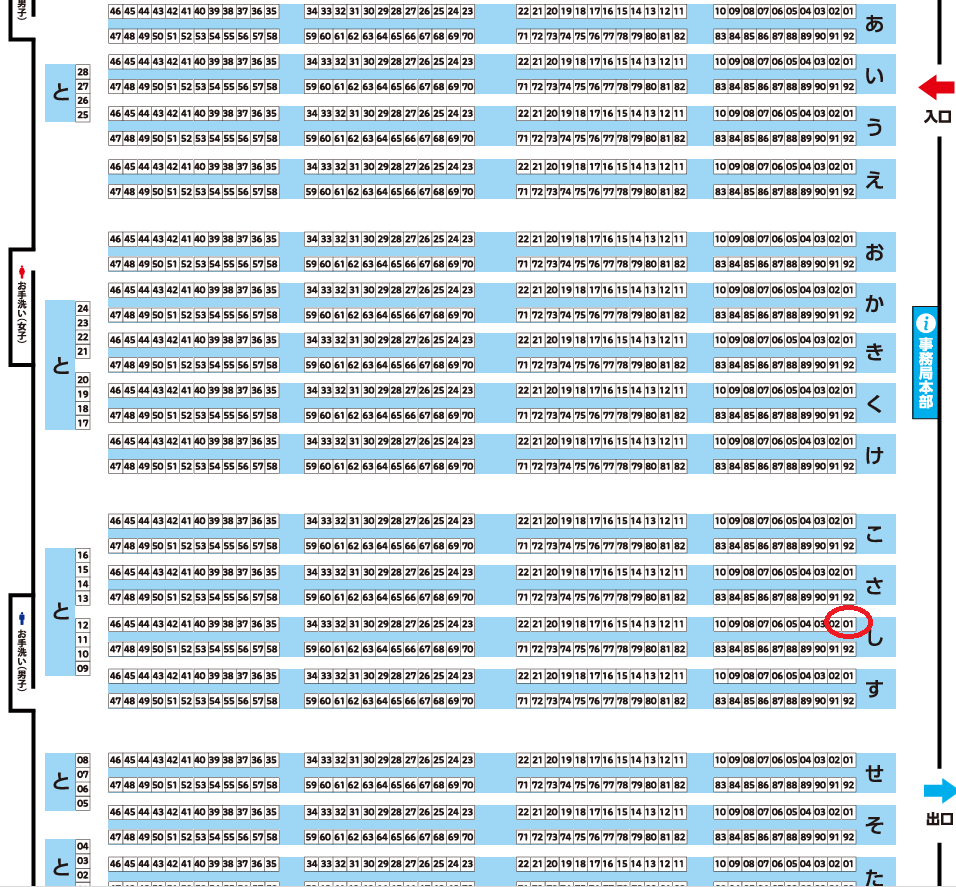

【南1-2】が2階、【南3-4】が4階で、ホテル暴風雨のブースは【南3-4】の【し-01〜02】です。列の端っこでとてもいい場所です! 入口を入ってすぐ左に進んでください。

ホテル暴風雨の位置に赤丸をつけました。小さくてすみません、これでも部分図です……。

今回もホテル暴風雨仲間の「好雪文庫」「ホテル暴風雨絵画文芸部」が出店していますが、ブースは並べていないのでご注意ください。フロアは同じで、「好雪文庫」は【う-49】、「ホテル暴風雨絵画文芸部」は【う-50】です。

文学フリマのカテゴリー選び

仲間と並んでいないのはカテゴリーが別だからです。今回ホテル暴風雨は「ノンフィクション|エッセイ・随筆・体験記」で出ることにしました。前回は「小説|児童文学・絵本」、前々回は「小説|エンタメ・大衆小説」でした。

最近の文学フリマ東京は規模拡大により全ブースをまわることは事実上不可能になり、皆さん、お目当てのブース、お目当てのカテゴリーにしか行かない(行けない)傾向が如実になってきた気がします。

すると同じカテゴリーで出店し続けると、そのカテゴリーのお客さんにしかアプローチできないことになります。カテゴリーを越えての移動が少ないからです。

同じカテゴリーの本のみを出しているサークルならそれでいいのですが、ホテル暴風雨はウェブマガジンが母体であることもあってわりと作っている本に幅があります。一つのカテゴリーに収まらないのです。

そこでいくつかのカテゴリーをさまよいながら、一度本を気に入ってもらえれば「お目当てのブース」に入って、どのカテゴリーで出ていても巡回してもらえるのではないかと期待しているのです。

はじめての「ノンフィクション|エッセイ・随筆・体験記」でどんな読者の方とお会いできるかとても楽しみです。

新刊はKDP(Kindle Direct Publishing)の解説本です!

風木一人の新刊は『費用ゼロで出版して世界最大の書店Amazonで売る』です!

だいぶ以前から書こう書こうと思っていながらなかなか書けなかった一冊です。ようやく完成しました!

『費用ゼロで出版して世界最大の書店Amazonで売る』

Amazonのセルフ出版サービスKDP(Kindle Direct Publishing)の解説書です。

2017年にはじめて『別訳アングリマーラ』を出版して以来、著者あるいは編集者として50冊以上の本をKDPで作ってきた経験をいかし、KDPでの「本の作り方」と「本の売り方」を書きました。

Amazonのセルフ出版に興味のある方、ぜひ会場で手に取ってご覧ください。

もう一人のホテル暴風雨オーナー斎藤雨梟も新刊を間に合わせる予定です(笑)

新刊でないけれどうちの永遠のイチ押し、愛猫ムギの本『猫が21歳になりました 慢性腎臓病の診断から1400日を生き抜いて』も持っていきます。高齢猫とお暮しの方、ぜひご覧になってください。

『猫が21歳になりました 慢性腎臓病の診断から1400日を生き抜いて』

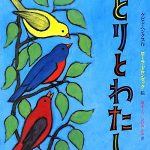

私の20年以上の絵本作家経験をギュッと詰めこんだ絵本の教科書『プロの絵本作り』も持っていきます。毎回コンスタントに売れるホテル暴風雨の定番です。

『プロの絵本作り 本気で絵本作家を目指す人に』

出店者も来場者も毎回増えて、ますます盛り上がる文学フリマ、本を売り買いするだけでなく、本をネタに交流するのも楽しみです。

ぜひお気軽にお声がけください。お待ちしております!(^◇^)

東京ビッグサイト 南1-4ホール

入場料1000円

ホテル暴風雨のブース番号は【し01-02】です。4階の【南3-4ホール】です。

(by 風木一人)

※『プロの絵本作り~本気で絵本作家を目指す人に~』が紙書籍になりました。連載に加筆修正の上、印税、原稿料、著作権、出版契約に関する章を追加。amazonで独占販売中です。