どうやら俺の魔術が、フレムに気がつかれてしまったようだ。

俺は暗くなってしまった水晶玉を見つめながら、さてどうしたものか、と考えた。

「ゾーラ殿、どうかされましたかな?」

船室の窓の外を見ていたヴァイーラ伯爵が、俺のほうを振り向いて言った。

もはや、ただの水晶の固まりになってしまった水晶玉を布袋に戻しながら、俺はヴァイーラに答えた。

「フレムに『遠見の術』が封じられた。フレムの動きを追う事が出来なくなってしまいましたな・・・」

ヴァイーラは俺の事をキッと睨み、言った。

「しかし、フレムはこの港町にいるのでしょう?兵を差し向け、捜索にあたらせては?」

やはり伯爵は魔術の力を過小評価しすぎているようだ。

俺は相手の機嫌を損ねないように、言葉を選びながら言った。

「・・・・いや、恐らくフレムは今頃は『結界』を貼って自らの気配を消している筈です。そうなると、もはや普通の人間には彼を探し出すのは難しいでしょう」

「と言いますと、フレムは依然として強い魔術を操れる、という事ですな?貴殿の話では彼は、魔術を使おうとしない、との事ですが」

伯爵は使用人が持ってきた黒茶を飲み干し、空になった茶陶器をテーブルの上に置いた。

俺はフレムの元で修行を積んでいた頃を思い出し、再度、怒りがこみ上げてきた。

俺は立ち上がり、怒りを抑えながらヴァイーラの目を見据えて言った。

「彼は若いころ、魔術を使い、村をひとつ消してしまった。それ以来、フレムは臆病になり、自分の力を使おうとしない。あなたの父、ヴァイーラI世が魔術の世界を滅ぼし、この国から『いにしえの言葉』が忘れ去られてからというものの、我ら魔術師の地位はどんどんと落ちていった。

もはや人々は『いにしえの言葉』がもたらす奇跡を信じないどころか、魔術師の事を、世に災いをもたらす『裏切り者』として、迫害さえした。

・・・・・・その間、あの男は何をしたか?何もしなかった!

あれほど強い魔術が使えるのに、あの男は魔術を使って、この世を変えようともしなかった。それどころか、あの男は国中をさまよい歩き、伝説の一角獣を探すばかり。

あの男が、ここ数十年やっていた事は、それだけなのです」

ヴァイーラは俺の事を冷ややかな目で見返しながら言った。

「時代の流れには逆らえませんな、ゾーラ殿。そう、時代は変わっていくものなのです。

私の爵位でさえ、なんの意味もなさなくなり、財力だけが幅をきかせる時代がやってくるでしょう。

それまでに私はね、わが一族とわが祖国の為に、財を成したいのですよ」

ヴァイーラは静かに歩きながら俺の前までやってきて続けた。

「ところで、フレムが探している『一角獣』の事も気になりましてね・・・・・。もしフレムを見つけ出すのが難しいのであれば、まずはその一角獣と『光の剣士』を探しだしてはいかがですかな?」

なるほど。

さすが商人はこういう時は機転がきく。

「そうだな・・・。しかしどうやって?」

ヴァイーラは俺から目を離し、船室の奥にある扉に向かって言った。

「マーヤ、起きているかね?こちらに、来なさい」

扉がギーッと音をたてて開き、そこにフレムと一緒にいたガキと同じぐらいの年頃の女の子が立っていた。

「いま起きたわ。何、お父さん?」

お父さん?

ヴァイーラに娘がいたとは驚きだ。

マーヤというそのガキは、ヴァイーラの側までやってきて俺の事を何の感情も込めずに見た。

ふん、やはり親子だな。

このガキも父と同じで、何を考えているのか、さっぱり分からない。

「ゾーラ殿、こういう事もあるかと思い、今回は私の娘を連れてきた。現実主義者の私とは違い、娘には霊能力のようなものがありましてな・・・・」

「霊能力?」

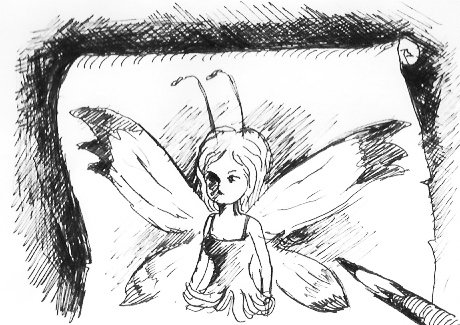

「さよう。娘は夢で、いにしえの動物たちの事が見えるのです。そして起きている時は、それら妖精やドラゴンの絵ばかり描いておりましてね・・・・。というか、娘はそれ以外の事には何も関心がありません。起きている時には、それらの絵を描いて過ごしております」

俺はヴァイーラの娘を観察してみた。

父と同じく、人間味を欠いた表情。

しかし、確かにこの娘には何か「力」があるようだ。

その娘マーヤは、まるでそんな事はどうでもいい、というような口調で俺に言った。

「二人の話を寝ながら聞いていたわ・・・・。『レイ』という名の『光の剣士』のお話。その剣士が夢に出てきたの。その剣士は男じゃないわ。私よりも小さい女の子よ。・・・・・・正確にはその子は『レーチェル』という名前よ。そして、その子はどこかの山奥に住んでいるわ」

――――続く

☆ ☆ ☆ ☆

※ホテル暴風雨にはたくさんの連載があります。小説・エッセイ・詩・映画評など。ぜひ一度ご覧ください。<連載のご案内> <公式 Twitter>