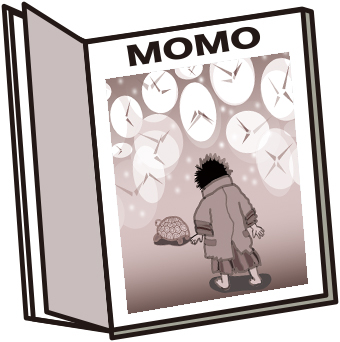

第12章【 モモ、時間の国につく 】

この12章は長編児童文学「モモ」の核ともいうべき重要な章だ。もちろんどの章も、物語の展開にとってそれぞれ大事な章であることは言うでもない。私がここで特にこの章を取り上げて「核」と表現するのは「おおっ、いよいよこの世界の謎が一気にクリアになってきたぞ」といった手応えのようなものをズシリと感じる重厚なキャラクラーが出てきたからである。それがマイスター・ホラ。

この老人は〈どこにもない家〉に住む謎の人物で、状況によって若くなったり歳をとったりする。〈どこにもない家〉は灰色の男たちが来ることができない場所であり、〈家〉というよりは〈途方もなく巨大な空間を有する謎の宮殿〉のようなところだ。ここには無数の時計がコレクションされている。

マイスター・ホラはすべてを知っている。「灰色の男たち/時間どろぼう」とは何者か。彼らはどこから来たのか、なにを目的として活動しているのか。

このマイスター・ホラがモモを〈どこにもない家〉に呼んだのだ。モモはただ亀の後について〈どこにもない家〉まで歩いてきたのだが、じつは亀はマイスター・ホラがつかわした使者だったのだ。

✻ ✻ ✻

それにしてもなぜ「モモ&亀」はただゆっくりと歩いているだけで、灰色の男たちの追跡から逃れることができたのだろう。

マイスター・ホラは説明する。

「カシオペイア(亀の名前)は30分先までに起こることなら、前もってわかるのだ」

モモは感心する。

「どこで灰色の男に出会うとわかったから、別の道を行ったのね?」

普通はそう考えるはずだ。私もそう考えた。あなたもそうではないですか?

ところがマイスター・ホラは静かに首を振る。

「いや、ことはそんなにかんたんじゃないんだよ。前もってわかるといっても、起こることを変更はできないのだ。本当に起こることだけが、わかるにすぎないのだよ。つまり、どこそこで灰色の男に出会うとわかったら、やっぱり実際に出会うのだ。そればかりは、カシオペイアにもどうしようもない」

(中略)

「それじゃ、未来が見通せたって、なんの役にも立たないじゃないの」

「いや、そうでもないよ。たとえば今度の場合、これこれの道を行けば灰色の男に出会わないということがわかっていたのだ。それだってなかなか役に立つじゃないか」(原作)

モモは混乱する。マイスター・ホラは話題を変えてしまったので、(カシオペイアの)予知能力についてはもうこれ上の説明はない。

私のような男は「うわっ、残念。もっとこの説明を聞きたかった」などと思ってしまう。「もしかしてこの話題がいま一度出てこないか」などと(それはないとわかっているのだが)期待して先を読んでみるのだが、やはりそれはない。

時間をかけて楽しむ読書の場合、こうした「妙に興味をそそる部分」が出てきた時には先を急がず、いったんそこで本を伏せてしばらくその件につき、頭の隅でなんとなく考えつつ日常生活を送る、という悦楽がある。映画ではこうはいかない。「あ、いまなんか、ちょっと面白いことを言ったぞ、この人!」と思った瞬間に画面はすでに次の展開に入っている。電光のように閃いた興味の火柱も次の瞬間には捨てざるをえない。私のような「映画好き」はそうしたシーンを復活させたい思いで二度三度、同じ映画を観ることになる。

✻ ✻ ✻

話を戻そう。カシオペイアの特殊能力というのは「……30分先、灰色の男に出会ってない。よしよし方向はこっちだ」の繰り返しで「時間の国」までようやくたどりついたのだろう。しかしこの方法で、「……30分先、あっ、灰色の男に出会ってしまった」と知った瞬間。これが来る可能性は果たしてナッシングなのだろうか。モモ同様に、私にもまだまだこの謎に対する疑問が尽きない。

さて本題。

この12章はじつに淡々とした「モモとマイスター・ホラの会話」が続いている。前章の「灰色の男たちの会議」に対し、まさに「喧騒と静寂」といった感じだ。章タイトルの表現に対比はないが、前章の「けんけんがくがく」に対し、この章は一転して「ふたりだけの静かな会話」といった雰囲気だ。

「あの人たち、いったいどうしてあんなに灰色の顔をしているの?」

「死んだもので、命をつないでいるからだよ」(原作)

ついに灰色の男たちの正体が説明される。彼らは人間の時間を盗んで生きている。しかしこの時間は、本当の持ち主から切り離されると、文字どおり死んでしまう。そんな男たちが生まれてきた理由はなにか。

「そういうものの発生をゆるす条件を作り出しているからだ。それに乗じて彼らは生まれてきた」(原作)

この第12章は2回3回と読んで、そのたびに改めて考えさせられる深い内容だ。

この章の最後で、マイスター・ホラはモモに尋ねる。

「時間のみなもとを見たいかね?」

モモはマイスター・ホラの案内で「時間のみなもと」を見る。気が遠くなるほどの巨大な丸天井。そこから光の柱が真っ直ぐに降りてくるのだが、その先にあるのは黒い鏡のような池。水面に近いところを輝く星のようなものがゆったりと移動している。それはよく見ると巨大な振り子のようなものだ。振り子はゆっくりと池のヘリに近づく。すると暗い水面から大きな花のつぼみがすうっと伸びてきて、振り子の接近につれて素晴らしく美しい花を咲かせた。しかし振り子が池の中心に戻るにつれて美しい花は徐々にしおれはじめる。

非常に幻想的で、まさに輪廻を感じさせるシーンだ。「モモ」は長編なので敬遠している人もいると思う。そういう人はせめてこの12章だけでもぜひ読んでいただきたい。思わずため息が出るような美しく幻想的なシーンを連想してみてほしい。

✻ ✻ ✻

この12章ではこんな会話も出てくる。

「あたしの心臓がいつか鼓動をやめてしまったら、どうなるの?」

「その時は、おまえの時間もおしまいになる。あるいは、こういうふうにも言えるかもしれないね。おまえじしんは、おまえの生きた年月の全ての時間をさかのぼる存在になるのだ。人生を逆に戻っていって、ずっと前にくぐった人生への銀の門に最後にはたどりつく。そしてその門を今度はまた出ていくのだ」

【 つづく 】