人類はまだ未成年であり、死はひとつの未成年者誘拐である。

(ルイス・ニュセラ)

……………………………………………………**

「なにか見たでしょ?」

・この言葉を耳にした瞬間、脳裏に浮かんだのは髪だった。便器にへばりついた一筋の黒く長い髪だった。最初に見たときは「ヒビか?」と思い、しかしなにかがひっかかった。その部分に懐中電灯の光を当ててよくよく見たら、髪だった。髪だと知った瞬間にゾッと来る気味悪さを感じ、同時に髪の毛1本に怯えている自分に失笑気分だった。

「なにも見なかった」

・そう答えた。髪のことを話そうかと一瞬思ったのだが、その状況を説明するのがなんとなく嫌だった。このときの心理は複雑で、うまく説明できない。「大したことじゃない」という心理があり、話をすればそのときの自分の声でビクビク感をルシファンに見透かされそうで、それもまた嫌だった。

・彼女は疑わしげな目でじっとぼくを見ていたが、「……ま、いっか」という感じで手を出してきた。ぼくは無言で懐中電灯を返した。

……………………………………………………**

・人生の記憶とは不確かであり、また奇妙に細かいこと、どうでもいいようなことをなぜか克明に覚えていたりする。このとき、彼女がすっと手を伸ばしてきたのは「もう一度手をつないで」というポーズだった。ぼくはそのことに気がついていた。にもかかわらず応じなかった。憮然とした態度で、懐中電灯を戻しただけだった。このときの彼女の表情を忘れることができない。「えっ?」という失意の表情を垣間見せ、次の瞬間にいつものツルンとした表情に戻った。

……………………………………………………**

・我々は外に出た。点検しなければならない校舎は3棟あるのだが、とにもかくにもこれで1棟は終わった。

・外の風に当たるとさすがにほっとした。だれもいない校庭は、広々としていて気分がよかった。校庭を取り巻くように灯っている、あるいは点滅している民家やビルやネオンサインの光を眺めると、迷い込んでいた異世界から元の世界に戻ってきたような感じがした。しかしこれで終了ではない。彼女はさっさと次の校舎にむかっており、ふと思い出したように言った。

「自殺かなと思ったけど……どうも違うみたい。病気で死んだのかもね」

・ぼくはあっけにとられた。なんのことか全然わからなかった。

「だれが?」

「1階の教室にいた子よ」

・ツバを飲みたいような気分だった。……が、こんな時はツバさえ出ない。

「……自殺だろうが、病気で死んだのだろうが」

「ぼくにはなんの関係もない。だから聞きたくもない。……そう言いたいのでしょ。でも好かれたみたいよ。ずっとついてきてるよ」

・彼女はクルッとふりかえり、ぼくのすぐ左の闇を指差した。

……………………………………………………**

………………………………………(つづく・次回前編終了)

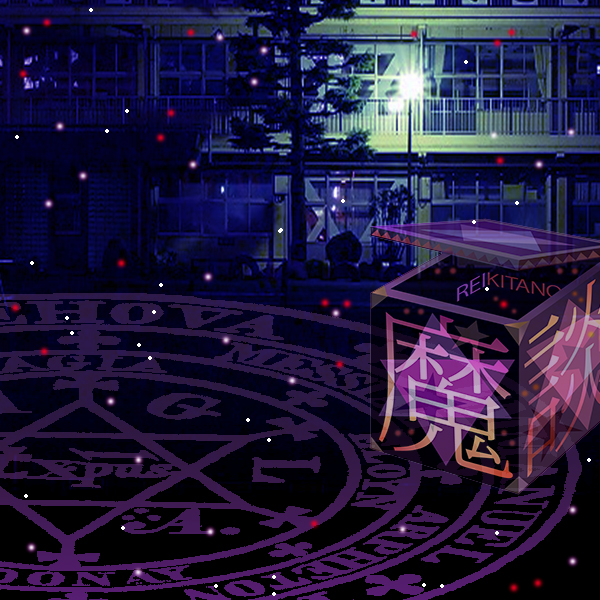

・筆者にとってじつにいい執筆環境(ホテルの1室)をいただいたおかげで、「悪魔談」は予想以上に長い話となった。「ホテル暴風雨」には心から感謝している。

・じつを言うとこの時代、ルシファンと出会った頃のローティーン時代から、ぼくは「スケッチブックを日記帳がわりにして使う」というやり方を実験的に開始している。たぶんその頃に読んでいたゴッホとかロートレックの伝記の影響だろうと思う。この「夜の中学校見回り事件」の頃、ぼくはスケッチブックと日記帳を混在して使っている。移行期というか、まだ使い方が整理されておらず、同じような内容をダブって記録していたりしている。当時はおそらく日常的にややイライラした混乱状態で、スケッチブックと日記帳の混在使用を続けていたのだろうと思うが、面白いことにこの混在が、いまのぼくにとってはじつに貴重な資料となっている。記憶からは完全に消えているエピソードもいくつかこの資料で発見し、記憶を呼び覚ますことができた。

・この話にはまだまだ語りたいエピソードがあるのだが、ルシファンの最期を語る上で、琵琶湖に行って調査しておきたい件があり、次回・13回目でとりあえず「悪魔談・前編」終了としたい。いくつかの「魔談」短編を書きつつ、8月は「悪魔談・後編」準備を進めたいと思う。