赤ちゃん向けの絵本は一番難しい。たぶんほとんどの絵本作家・編集者に同意してもらえると思う。理由は一言でいえば「自分と読者の年齢がもっとも離れている」からだ。

いい年のおっさんと赤ちゃんではあらゆることが全然違う。それでも自分と赤ちゃんの共通点を見つけられたとき、ごほうびのように赤ちゃん絵本を作らせてもらえる、とぼくは考えている。

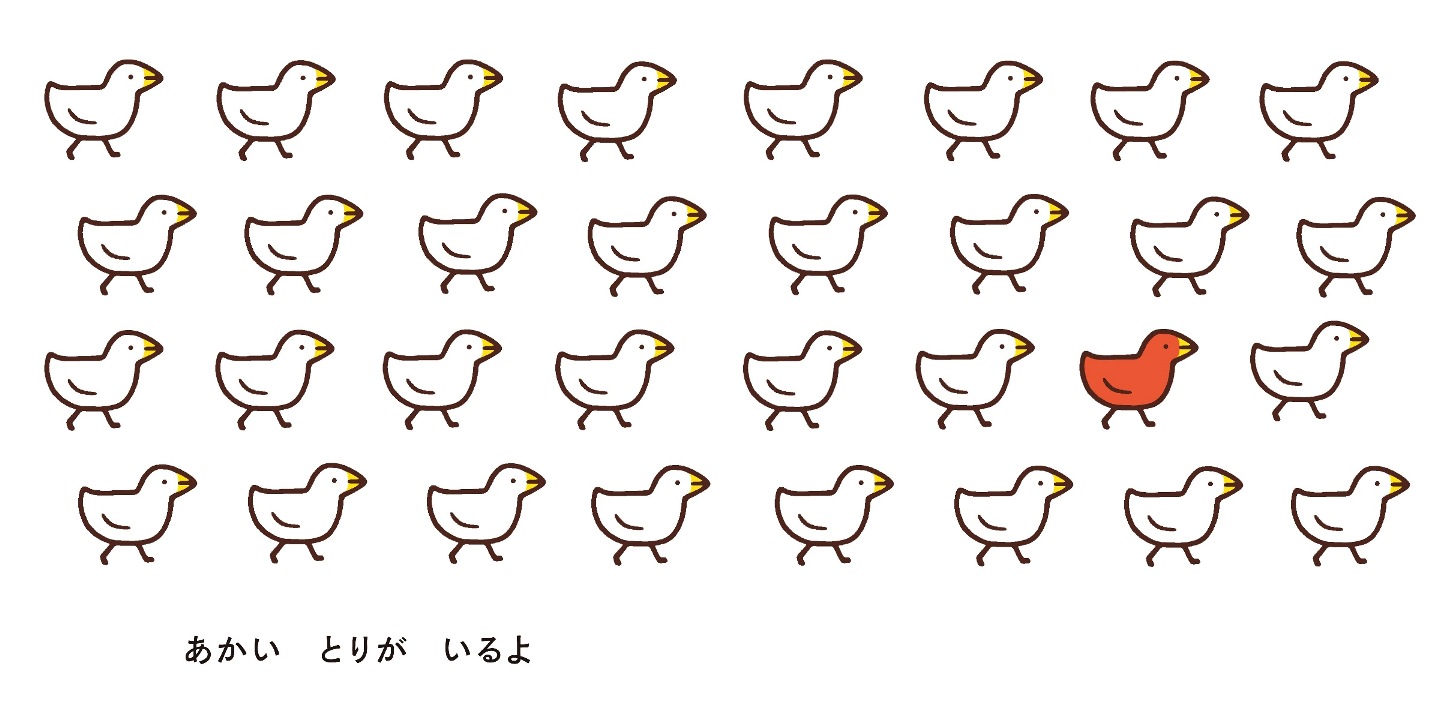

『とりがいるよ』の核となるアイデアは「一羽だけ違う鳥がいる」である。そのビジュアルインパクトが絵本の原動力になっている。

絵本『とりがいるよ』から 「あかい とりが いるよ」

この画像を見て赤い鳥に注目しない人はいない。赤ちゃんでも大人でも同じだ。

「たくさんの中にひとつ違うものがあったらそこに注目する」これはおそらく犬や猫でも同じ、つまりすべての生き物の遺伝子に組み込まれていることで、それだけ生きていくために重要な性質なのだろう。

続編を考えようとしたときまず浮かんだのは、メインアイデアを引き継いでキャラクターを変えていくパターン、たとえば『ねこがいるよ』や『いぬがいるよ』だったが、これはうまくいかなかった。どうしても『とりがいるよ』を超えるものになってこない。

あるとき「あるよ」を思いついた。「あるよ」でもいいんじゃないか? 「いる」と「ある」は似ている。英語ならどちらもbe動詞にあたる特別な動詞だ。

シリーズである以上類似点がなければいけないが、似すぎると1作目の劣化コピーになってしまう。ちょうどいい距離感が必要なのだ。

ちょうどいい距離感の「あるよ」を見つけられたから、企画は前に進み始めた。

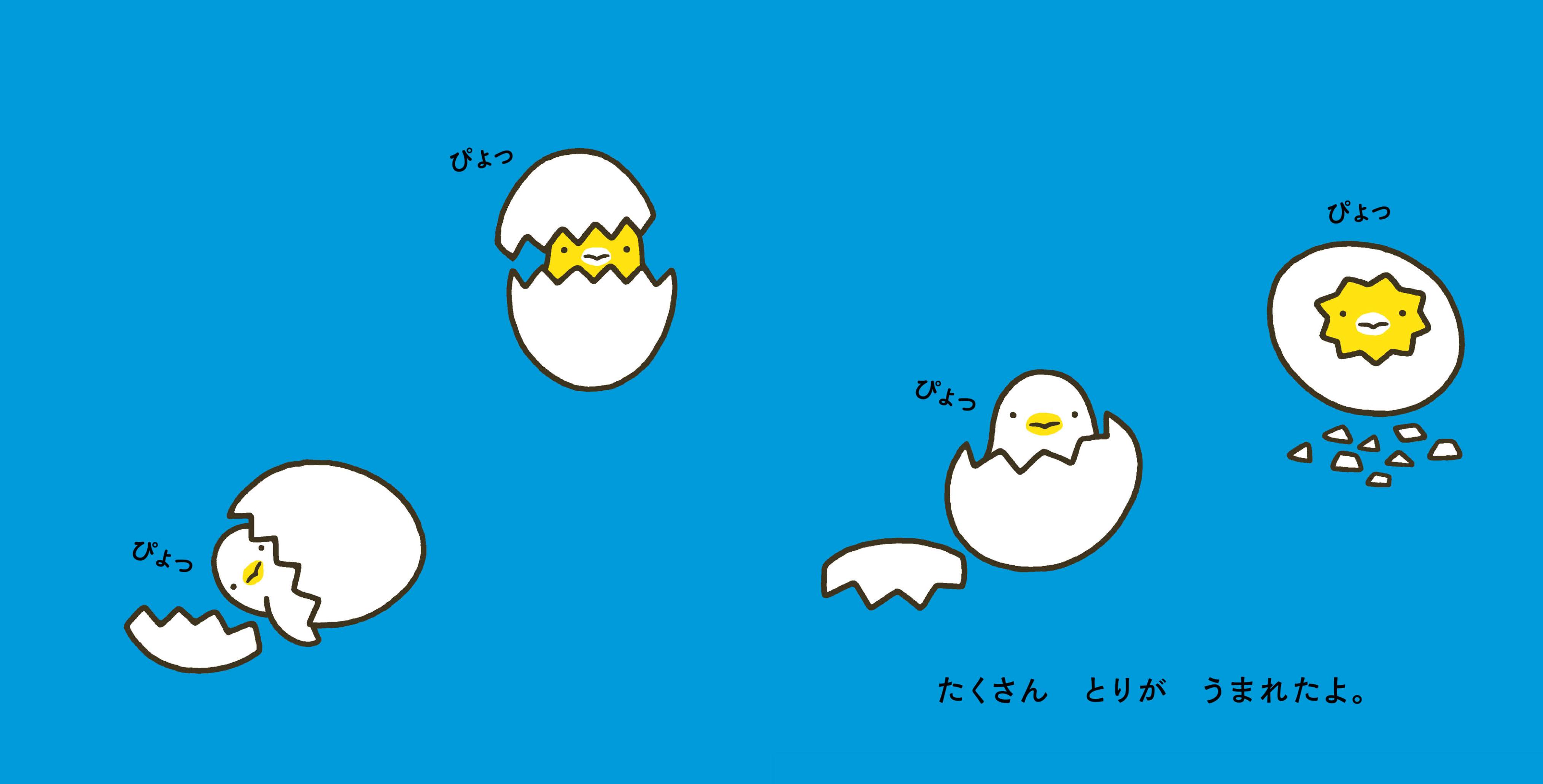

『たまごがあるよ』の核となるアイデアは「たまごが割れて何か生まれてくる面白さ」である。「あるよ」を思いつくのとほぼいっしょに出てきた。これも大人にとっても子どもにとっても赤ちゃんにとっても共通の面白さだろう。

絵本『たまごがあるよ』から 「たくさん とりが うまれたよ」

ただ同じアイデアを用いた絵本はすでに複数あるので、それらとかぶらないようにということは意識した。

先行する「たまご絵本」には、いろいろな生き物が順番に登場する作りが多く、その種類はほぼ共通して、鳥、カメ、ヘビ、ワニ、怪獣、である。たまごから生まれてくる生き物でしかも子どもたちになじみのあるものが限られているからだろう。

1種類の生き物で通しているものは、ぼくが見た限りでは1作もなかった。たぶん単調になるのを嫌ったのではないかと思う。

しかし、ぼくには、鳥だけでも工夫すれば単調にはならない自信があった。そもそも『とりがいるよ』のシリーズだから、初めから鳥だけでいきたいと思っていた。そこが他のたまご絵本と違う個性になってくれたのは幸運でもある。

『とりがいるよ』のとき同様、たかしまてつをさんと担当編集者Sさんと3人で葛飾区の保育園に行き、完成前の作品を0歳児から5歳児のクラスで読んでもらった。実際子どもたちが大喜びしてくれる顔を見たら、もうまったく心配はなくなった。

単調を避けるためにどんな工夫をしたかは、ぜひどこかでお手にとって確かめていただきたい。

もう一つこの絵本には「参加型」という特長もあるのだが、これについては書くと長くなってしまうのでまたの機会としたい。一つだけ言うと、2010年に『まるまるまるのほん』という傑作を読んだときからずっと、いつか参加型を使ってみたいと思っていた。7年たってようやくそのチャンスが訪れたわけだ。とても嬉しい。

(by 風木一人)

※当ブログが電子書籍になりました。

『プロの絵本作り1~本気で絵本作家を目指す人に~』人気記事に書き下ろしを加え、amazonで独占販売中。専用端末の他、パソコンやスマホでもお読みいただけます。