【 ピ リ オ ド 】

地下室個展に案内されてから数日後、孤蝶さんと私は喫茶店で会った。名刺が机上に置かれた。なにも印刷されてないただの白い名刺だった。ハンドバッグから万年筆が取り出された。モンブランの万年筆を見たのはすごく久しぶりだ。白い名刺に記された名前は「孤蝶」ではなかった。

「本名ですか?」

「そうです。孤蝶はもう使わないことにしました。長良文芸社もやめることにしました」

私はそこに記された本名とメールアドレスを改めて見た。ブルーブラックのインクがまだ湿り気を帯びていた。

「理由をうかがってもいいですか?」

彼女は家を出ることに決めたのだ。兄との同居にピリオドを打つことにしたのだ。

「……引越し先は?」

「いま探しているところです」

「同じ岐阜市ですか?」

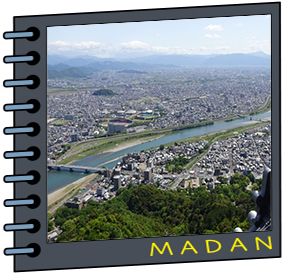

「そうです。川の向こうです」

岐阜市で「川」と言えばイコール長良川だ。四万十川、柿田川とともに「日本三大清流のひとつ」と言われる一級河川である。彼女は岐阜市中心街から遠ざかり、長良川を渡り、北の方に住むのだろう。

家出中のサルタヒコについてはどうするのか。戻るのか戻らないのかわからないような兄のことを聞いたところで、彼女も答えようがないだろう。聞くのはやめにした。

「引越し、大変ですね。なにか手伝いましょうか?」

「いいえ、業者さんに頼むことにしました」

「なるほど。……いい物件が見つかるように願ってます」

【 再 会 】

12年が経過した。

2021年6月上旬の肌寒い朝、私は彼女からメールを受け取った。本名でメールを送ってきたのだが、私にとってはその名前は印象が薄く、すでに記憶から遠ざかっていた。メール文面に目を通し、「孤蝶」という彼女のかつてのペンネームを見てやっと思い出した。12年前、岐阜の喫茶店で会って話をした記憶が蘇った。

(そうだ、確かあの店で会った。なんの話をしたっけ?)

思い出せなかった。

メールでは「御意見をうかがいたいことがあります」とあった。しかしその内容については全く書いてなかった。

(ずいぶん慎重だな)と思わざるをえない。とりあえず返信した。

「お久しぶりです。お元気そうでなによりです。私でよければお話をうかがいます」

✻ ✻ ✻

我々は12年前と同じ喫茶店で会った。

あれこれと雑談しながら「ああこの声だ」と、思い出した。かつて私はこの声に魅せられたのだ。この声を通して、はるか過去の懐かしいシーンにすっとさかのぼることができたのだ。しかし現実的に耳にしたこの声も、遠い記憶の女の子の声も、結局は心の内の動揺を巻き起こしただけだった。「だからなんだ」といった冷笑に近い気分が常に伴走していた。孤蝶さんの声を(他の人ではまずありえないような注意深さで)味わうように聞くという行動の微妙な変化を意識しただけだった。しかも私はそうした内心の動揺を隠そうとした。私には幼年時代からそういうところがある。

孤蝶さんの声は以前と変わりなく、低く、か細く、ささやくような声だった。しかし不思議に彼女の声が紡ぎ出す言葉はその一語一語がとてもはっきりと聞こえる。彼女にはとても言えないが、私にはその声のか細い透明感が、あの地下通路に澱んだ闇の空気と繋がっているような気がする。

「あの納屋の物と、その下の地下室にある物ですが……」

言葉を止めて彼女を見た。納屋にある物。地下室にある物。いずれも「物」ではない。「作品」だ。彼女も十分にそれは承知しているはずだ。私もそれは十分に認めている。にもかかわらずなぜそんな言い方をするのか。

「……処分しようと思います」

私は微かな衝撃を受けた。……と同時に、ああそうか、そういうことか、と納得した。納屋にぎっしりとひしめいている「客」も、その下の地下室画廊に並んだ木箱も、彼女の内部ではもはや作品という価値から失墜し「物」でしかないのだろう。その方が処分しやすい。

「御本人はなんと?」

本人は自宅にいないらしかった。彼女は引越した後も何度か様子を見に行ったらしい。しかし戻った形跡は全くなかった。

* つづく/次回最終回 *