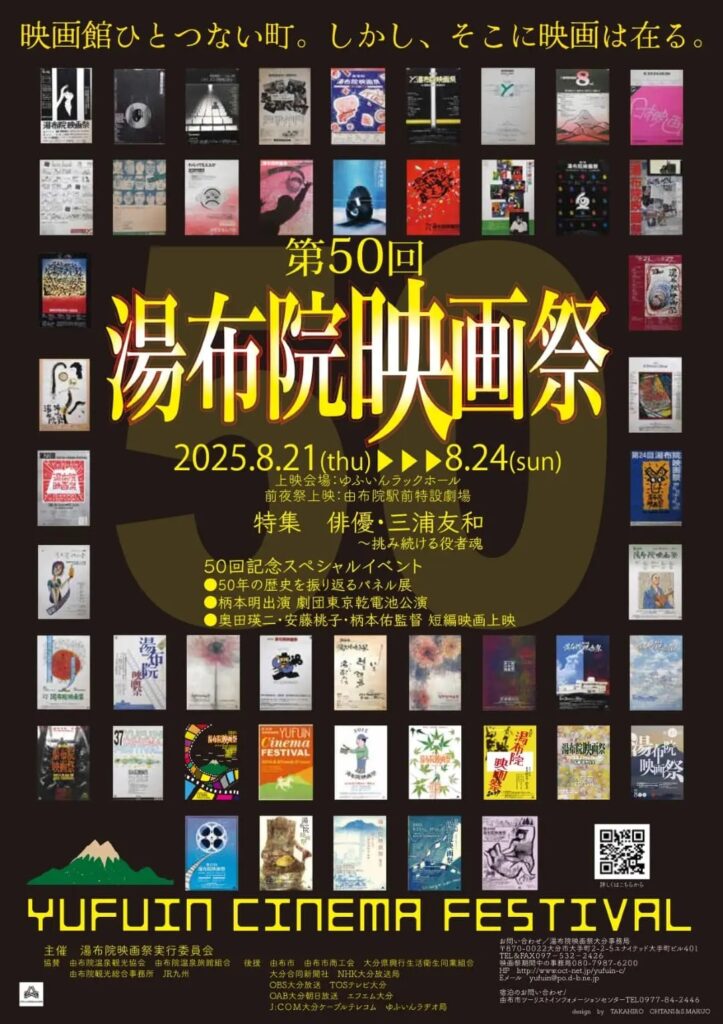

私も常連参加者の一人だが、九州は大分県由布市で開かれる<湯布院映画祭>が今年50回目の開催になる。50年も続くと、初期の頃の関係者(実行委員、参加者、常連のゲスト映画評論家など)で鬼籍に入られた方も多い。私の定宿としている小さな旅館も、ご主人と奥様の高齢を理由に今年の5月に廃業なさった。残念な事だが、色々と変わって行く。永遠に続くものはない。

初期の頃、キネマ旬報の編集長で作品の選定や、ゲストの招致、上映後のシンポの司会などを務めた映画評論家白井佳夫さんも昨年秋に亡くなられた。今年4月に、早稲田の杜のリーガロイヤルホテルで偲ぶ会が開かれ、事務方としてお手伝いをさせてもらった。

さて、今年は三浦友和特集である。彼の旧作を8本上映し、ゲストの彼からいろいろな話を伺うことになる。三浦友和とは、もう、昨年の春から参加依頼をして準備を進めてきたそうだ。

三浦氏は、湯布院初参加。

実は、次男で俳優をやっている三浦貴大は2016年に、映画「ローリング」のゲストとして来ている。その時、パーティ会場で親しく話した仲間の話では、父親をアイツと呼び、「アイツを超えてやる」と言っていたそうだ。その言やよし。また、サービス精神もあり、胸毛も見せてくれたと。彼も、最近は、貫禄が付いてきて味のある役を演じられるようになって来た。こっそりでもいいから、三浦夫人である、元歌手で女優の山口百恵さんが来てくれないかと思う。「これっきり」(@「プレイバック」)でいいから。

今年の人気は高いのだろう。全日券という、全ての映画を見られシンポに参加出来て3回のパーティも参加できる限定100枚のお得な券があるが、7月上旬に売り切れてしまった。例年だと、映画祭当日になっても60枚前後しか売れないのに、である。やはり、節目の50回ということで、参加者が多いのだろうか。

初めてだと思うが、今年は純粋な新作の特別試写がない。つまり、東京では今年すでに公開された作品ばかり。それが少し残念である。今まで、この映画祭で初めて一般観客の目に触れる作品が必ずあったし、年によっては、批評家も見てないのに観客にぶつけて反応を知るという作品もあった。

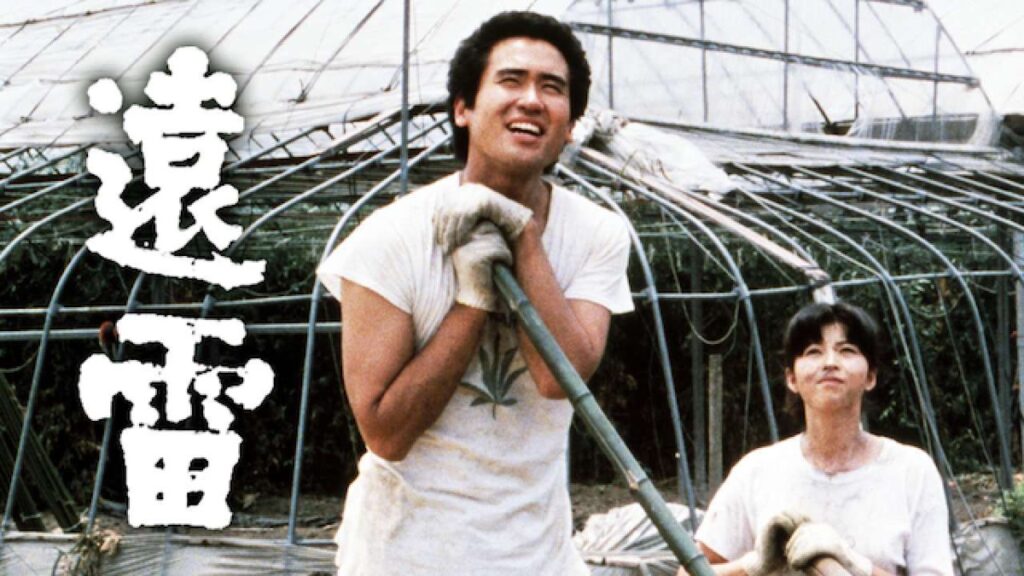

個人的に、これまで上映された新作で特に好きな作品を挙げると「遠雷」(1981)、「竜二」(1983)、「お葬式」(1984)、「月はどっちに出ている」(1993)、「ヴァイブレータ」(2003)、「0.5ミリ」(2014)、「37セカンズ」(2020)となる。

今年のクロージング上映は今年2/10の回で取り上げた「雪子 a.k.a」である。渋谷で見て感銘を受け、実行委員会に「この映画、とてもいいですよ。是非上映してください」と、メールを送った私の影響も少しあるかしれない(笑)。何と、監督は大分大学の学生の頃、3回も実行委員を経験しているのである。教育学部だったが、卒業後、上京して映画美学校などで映画製作の技術を磨いたのだから、「凱旋上映」と言っていいかもしれない。

私が映画祭に初めて参加したのは第6回、1981年(昭和56)。この年、新作「泥の河」と「遠雷」が上映され、まだ若い監督や脚本家が招かれ白熱したシンポが行われた。この2本はその年のキネ旬の1位・2位となり、今思えば、実に贅沢な上映とシンポだった。

監督:根岸吉太郎 出演:永島敏行 石田えり ジョニー大倉ほか

好きな映画を一本! この「遠雷」は、宇都宮市のトマト農家の若者を描く、地味だがリアルな青春映画である。主人公の満夫(永島敏行)はお見合いであや子(石田えり)と知り合い、土地にしがみ付きながらも生きていく。映画はシリアス一辺倒でなく、様々な人間が登場して「人間喜劇」的な要素もある。例えば、二人は見合いの後ですぐにモーテルに行くが、あや子はあっけらかんとして、あんたで5人目よ、と言い放つ。

終盤、夜通し続く結婚式の披露宴で、朝、満夫が桜田淳子の「青い鳥」(あの、「よーこそここへ、クッククック」の歌詞だ)を、皆の前で唄うシーンが忘れがたい。原作は宇都宮市出身の作家立松和平。

監督は根岸吉太郎。「ウホッホ探検隊」(1986)、「雪に願うこと」(2005)等の秀作がある。彼は役者として映画に出たこともある。近頃、何かと世間をにぎわす広末涼子が主演する「20世紀ノスタルジア」(1997)では当時まだ高1の広末の父親役だった。

未見だが、64歳の石田えりは今年、「私の見た世界」という作品を監督した。時が流れる訳である。

(by 新村豊三)