ヨーロッパ映画はやはり面白い。今回新旧3本の力作を紹介したい。

「落下の解剖学」監督:ジュスティーヌ・トリエ 出演:サンドラ・ヒュラー スワン・アルロー他

まず、フランス映画「落下の解剖学」。

南仏の雪山に、家が一軒立っており、作家である妻とその夫、視覚に障害のある小さな息子が暮らしている。ある時、息子は家の外にある父親の遺体を発見する。自殺か他殺か落下事故か。妻に殺人の容疑がかかり、裁判が始まる。

映画の主眼は陪審制の法廷劇だが、ここでのやり取りがスゴイ。スキンヘッド検事が完膚なきまでに妻を追求する。情け容赦ない。残っていた音声テープから、妻から夫への罵倒や人格を傷つける発言をしたことが明るみになる。夫婦って多かれ少なかれ問題を抱えているのだろうが、このリアルさと言ったらない(映画史に残ろう)。

あるシーンで、「音」だけで観客に内容を想像させる演出の冴えもある。監督は女性。先日のアカデミー賞でも脚本賞を受賞した。

主役の女性ザンドラ・ヒュラーの演技が見事。8年前の大好きだったドイツ映画「ありがとう、トニ・エルドマン」の娘役を演じた大変な実力派。

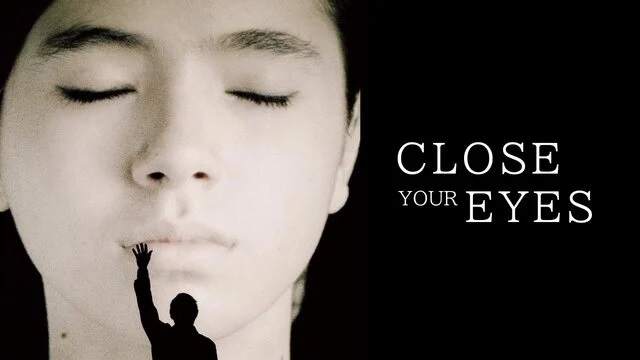

「瞳をとじて」監督:ビクトル・エリセ 出演:マノロ・ソロ ホセ・コロナド アナ・トレント他

次はスペイン映画「瞳をとじて」。

1985年、ミニシアターで日本公開され人気を博した「ミツバチのささやき」(73)等を撮ったビクトル・エリセの31年ぶりの新作だ。

映画監督ミゲルが映画製作中に失踪した俳優フリオを探して20年後再会する映画だ。今は作家のミゲルは、フリオらしき人物が施設で働いているという情報を得る。会ってみるとフリオは記憶喪失で昔のことは何も覚えていない。ミゲルはフリオの娘を呼び寄せる。

クライマックスは、廃館となった映画館で、完成しなかった映画を上映するシークエンスだ。上映のシーンが見事に盛り上がる。映画の中では、父と娘が再会し、現実でも、父と娘の再会が果たされようとする。結果はどうなったかは書かないことにする。スッと映画が終わってタイトルが出るのが、憎いほど鮮やかで、余韻が残る。

フリオ役の俳優がいい。歳月を重ねた顔や雰囲気が良かった。また、娘役を演じる中年の魅力的な女性は、ひょっとしたらアナ・トレントなのではないかと思っていたら本当にそうだった。彼女は5歳の時出演した「ミツバチのささやき」のヒロインだ。

今度の映画でも、父親に向かってスペイン語で「ソイ アナ」(私はアナ、の意)と言うが、50年前の「ミツバチのささやき」でも脱走兵に「ソイ アナ」と言ったのである。映画はスペイン内戦の頃の話。静謐な映画で、一服の清涼剤だったことを記憶している。

好きな映画をもう一本! 若い頃見落とした映画「愛と哀しみのボレロ」(1981)が「午前十時の映画祭」で上映され、やっとスクリーンで見ることが出来た。

「愛と哀しみのボレロ」監督:クロード・ルルーシュ 出演:ジョルジュ・ドン ダニエル・オルブリフスキー他

脚本・監督が「男と女」(1966)のクロード・ルルーシュなので華麗な映像テクニック映画かと思っていたのだが全く違っていた。1935年から1980年まで、欧米の音楽家たちが第二次世界大戦によって翻弄された人生を生きる様を、何代にも渡ってじっくりと描く、壮大な群像大河ドラマなのだ。

バレーダンサー(露)、指揮者(独)、バイオリニスト(仏)、バンドリーダー(米)、その家族や友人たちが登場して豊富なエピソードが描かれる。戦後、ドイツからの指揮者がニューヨークに来て演奏しようとすると、客席は彼に抗議するユダヤ系の人々に買い占められ、会場に観客が二人しかいないまま指揮をする話もある。

特に前半は、ソ連のスターリングラードの戦場、ユダヤ人収容所などがリアルに描かれ、非常に硬派で誠実な豪速球映画となっている(ウクライナ・ガザの戦争が進行する今こそ、その反戦の重みが増すようだ)。

特に忘れがたい印象を残すのは、アウシュビッツに向かう列車がフランス領内に停車中、バイオリニストの母親が、この子だけは助けたいと願って乳飲み子を鉄路に置くエピソードだ。生き延びた母親は戦後その子を探し廻って、心を壊す。その子は成長して弁護士となるが。

ラストは、パリのエッフェル塔の下、亡命したロシア人ダンサーがボレロの演奏に合わせ、延々15分ほど、大きな赤い円形のテーブル上でダイナミック、かつ優雅に踊りを舞うシーンだ。ずっとバラバラで結びつかない登場人物たちが、そこに集まって踊りを見るシーンがこの映画の最大の見どころだ。

登場人物が何人も、一人二役を演じているので、少しストーリーが混乱するが、力作。

(by 新村豊三)