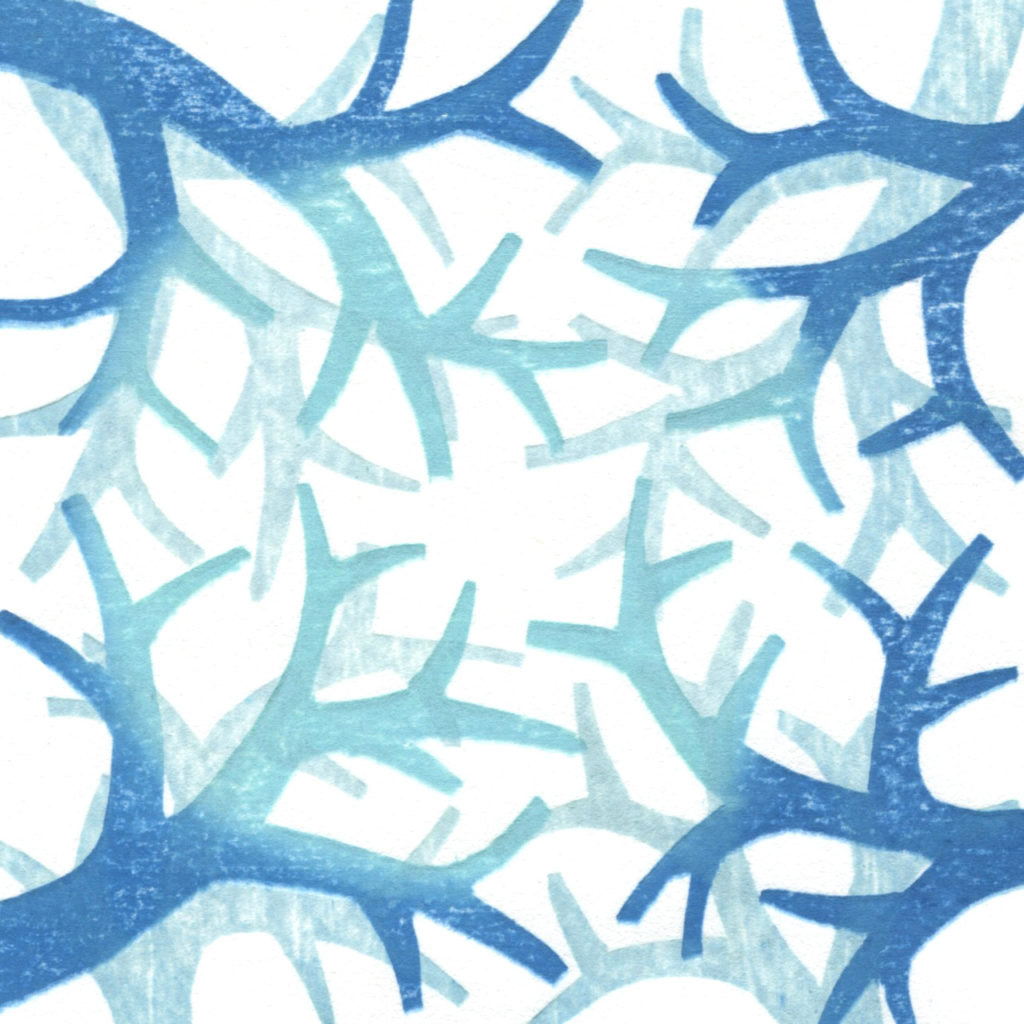

挿絵:服部奈々子

十六の季節の十五番目、「青い弦」が過ぎ去ろうとしていた。

重力の方向がゆらゆらと変化する日々は、もうすぐ終わる。

あたたかい朝、メメイはお気に入りの枝につかまって、甘いペウをしゃぶっていた。

オトナたちは重力酔いをきらって、次の季節「とがりつむじ」まではコブの中で溶けている。おかげでコドモは、オトナの面倒をみなくてすむ。

「おーい!」

声のするほうを見ると、ニニエがひらひらと枝を伝ってやって来るところだった。

うっすらと青い空間に、いくつもの軸索から広がった半透明の枝が重なり合っている。コドモは体が軽いから、重力が揺れ動いてもそんなに気にならない。

ニニエはメメイのそばまで来ると、息を弾ませて手を差し出した。

小さな手のひらに、灰色の粉っぽいかたまりが乗っていた。

「なあにこれ?」

メメイはペウの甘い匂いが漏れないように、あまり口を開けないで喋った。だってこれ、最後の一個なんだもん。

でも、ニニエはそんなことは気にならないようだ。すごく興奮して、灰色のかたまりを乗せた手を、もっとメメイに近づけた。

「枝の先に引っかかってたの。イキモノじゃないかな? 動くし、あったかいし!」

「へーえ?」

メメイはおそるおそる、そのハイイロを見つめた。

粉がついているように見えた表面はザラザラした皮のようで、ニニエの手に接している部分が、ゆっくりと伸びたり縮んだりしている。

上の方の表面を、指先でちょん、とつつくと、その部分がキュッと凹んだ。

メメイはひゃっと叫んで、枝から離れそうになった。とっさに触角の先を枝に巻きつけたので、平気だったけれど。

「でも、あったかくて動くだけじゃ、イキモノとは言えないって聞いたことあるよ」メメイは、いつかオトナに聞いた知識を披露した。「ココロを持ってなきゃ」

「ココロってなあに?」ニニエは聞き返した。

「うーんとね、例えばこの枝からあの枝に移る前に、まず『移ろう』って思うでしょ。そういうふうに思うのがココロだよ」

「うん? わたしがそう思ったとしたら、思うのはわたしでしょ? ココロが思うんじゃないよ」

「だから、それがニニエがココロを持っている証拠なんだよ。ココロがなかったら、思うこともできないんだよ」

メメイは自分でもよくわからなくなって、だけどなんとか説明したくて、ゆらゆら動く枝につかまりながら、ニニエの目を見て熱心に話した。

それが起こったのは、一瞬のできごとだった。

ハイイロが、ニニエの手のひらで平たくなったと思うと、体膜の上を網のように伸びて、腕から顔の片側までぺったりと貼りついた。

ニニエの体から力が抜け、揺れ動く重力につられて、メメイにしなだれかかった。

「どうしたの!」

メメイは驚いて、ニニエの体をゆすぶった。

がくん! と、ニニエの顔が上向いた。

うつろな目。

口が動いて

「ソラ」

と言った。

ニニエのココロから出た言葉じゃない。

網目のようにニニエの体膜を侵蝕したハイイロが、ニニエの口で言ったのだ。

ソラ。

メメイが、あまりにも広すぎるようなその音の響きに不安になっていると、

ばしゃっ!

ニニエの背中から、ハイイロが噴き出した。

それは広がってオトナの翅のような形になったが、大きさははるかに大きかった。

ぶわっと羽ばたいて、ニニエが枝から離れる。

メメイはとっさにニニエにしがみついた。脚と触覚で、枝をつかむ。

翅のないコドモが枝を離してしまったら、重力の方へ行ってしまう。重力は軸索の森の外にある。そこは何もつかまるもののない、恐ろしい世界だ。

――――つづく

(by 芳納珪)

☆ ☆ ☆ ☆

※ホテル暴風雨にはたくさんの連載があります。小説・エッセイ・漫画・映画評など。ぜひ一度ご覧ください。<連載のご案内> <公式 Twitter>