この記事は「知られざるアンデルセン」シリーズ第5回です。

バックナンバーはこちら: 第1回 第2回 第3回 第4回

『大きなうみへび』雌伏の時代を知っていたアンデルセン

アンデルセン作『大きなうみへび』が、大西洋横断海底電信ケーブルのお話であるということは連載第1回でも書き、内容についても前回の第4回で触れました。あのアンデルセンが、海底ケーブルのことを童話にしている、というだけで面白いのですが、大きなうみへび(海底ケーブル)を作中で主人公の小さな魚がどう受け止めているか、も興味深いです。

これまで特に断りもなく「大西洋横断海底ケーブル」と書いてきましたがか、これは電信(メッセージをモールス信号などの符号に置き換え、電流のオン・オフの繰り返しで送信するいわゆる「電報」)用のケーブルでした。

Wikipedia によると、大西洋横断ケーブルが最初に敷設されたのは1857年のこと。しかし失敗も多く実用にたえるものにはならなかったらしく、何度も敷設工事がやり直されました。最終的に電信事業に使えるものができたのは1866年になってからでした。

アンデルセンが生きたのは1805年から1875年のこと。晩年のアンデルセンが、5回繰り返された海底ケーブル敷設工事のどれか、または複数の繰り返しに想を得て書いたものと思われます。失敗が続いた後工事がやっと成功した経緯をリアルタイムで知りながら書いたことになります。これをふまえて『大きなうみへび』を読むとまた味わいがあります。

海の中の生き物たち、海の知恵者と呼ばれる生き物たちも含め、大きなうみへびのことは「放っておけばいい」「ろくなものではない、関わらないほうがいい」「何の役にも立たない」と言いますが、小さな魚だけはうみへびにもっと何か計り知れないものを感じ、「あれは海の中でいちばんふしぎな魚だ」と思うのです。

『大きなうみへび』がもっと大きく? 海底ケーブルの時代

さて、アンデルセンが『大きなうみへび』の題材にしたのは「電信用ケーブル」で、同じケーブルが現在も大活躍しているわけではありません。また、現代では当時に比べ通信が飛躍的に発達しましたが、日常では無線通信が脚光を浴び、「ケーブル」というだけでちょっと時代遅れなイメージがあるかもしれません。

ですが、実は現代は海底ケーブルがかつてなく活躍している時代だと言っても過言ではありません。今ではデータを非常に効率的に転送できる光ファイバーなどのケーブルが主流ですが、巨大容量のサーバを結び、常にデータを常時同期し続けるため、google社、meta社などが海底ケーブルのトラフィックの多くを使用しているそうです。既存のケーブルを借りて使うのでは足りず、自社でケーブルを敷設する動きが出てきており、近年では2021年、NEC社がmeta社の大西洋横断ケーブルを受注し、建設を開始したことは話題になりました。この海底ケーブルは2023年に完成する見込みとのこと。

衛星を使った無線通信もありますが、多くのデータを大量に転送できる点では今も有線に利があります。「ビッグデータ」「クラウド」などなど、今、そしてこれからの情報時代を支えるのは『大きなうみへび』なのです。

物語の結びに近い部分で、アンデルセンは「うみへび」こと電信用海底ケーブルのことをこう書いています。

「それは力をまし、広く広がって、年ねんのびていき、すべての大洋をわたり、地球をめぐります」

そしてさらに、

「思想をいっぱいにつめ、善悪にかかわらずあらゆる言葉で通知し、しかも無言である知恵のへび」であるとも。(アンデルセン作、高橋健二訳「大きなうみへび」より引用)

どうでしょうか、大西洋ばかりか太平洋にもたくさんのケーブルが敷かれる現代を予言していたかのようではないでしょうか。では、新しいものがもたらされる時、海の中で起こる騒動を、アンデルセンは何を思って書いたのだろう? アンデルセン独特のポジティブさが「小さな魚」というキャラクターに表れていると前回書きましたが、自覚としては当時のアンデルセンが「小さな魚」だったのか、「くじら」だったのか、「海牛」だったのか(いずれも物語中に出てくるキャラクターです)、それとも全部かと、想像するとまた、面白いです。

KDDIビルにもアンデルセンが!

通信といえば、新宿のKDDIビルにはアンデルセンのモニュメントがあります。

こちらにKDDI広報部のTwitterアカウントによる写真つきツイートを貼り付けます。

東京・新宿のKDDIビル前に、デンマークの童話作家アンデルセンのモニュメントがあります。

日本と外国をつなぐ初めての海底電信線は、1871年にデンマークの通信会社が敷設しました。そのご縁でビルの竣工時にデンマークの彫刻家によって製作されたものです。#KDDI20周年 #写真で振り返るKDDI pic.twitter.com/xx37QsX7i4

— KDDI広報部 (@kddipr) November 16, 2020

これのどのへんがアンデルセンかといいますと、正方形で区切られた5つのモチーフが、アンデルセンの作った「切り絵」なのです。

これも知られざる姿のひとつですが、アンデルセンは面白い切り絵をたくさん残しています。

こちらは2014年に開催された「ギャラリーまぁる」での「アンデルセンと小さな15冊の本」という展覧会の会場写真です。奥の壁に私の絵も飾ってありますが、中央にあるオブジェにご注目ください。

ナルキリエ©︎山崎曜

こちらは製本アーティスト山崎曜さんによる切り絵と木のオブジェ「ナルキリエ」です。ちょっと近寄ってみます。

ナルキリエ©︎山崎曜

アンデルセンの残した切り絵作品をもとに作られたものです。

ナルキリエ©︎山崎曜

うーん、風変わりというか奇妙というか。かなり変で面白いです。

KDDIビル前のモニュメントは、太平洋横断ケーブルをデンマークの会社が作ったことにちなんでいるそうですが、アンデルセンが大西洋横断ケーブルを題材にした『大きなうみへび』を書いていることももちろん踏まえられているのでしょう。

知られざるアンデルセンと、晩年の異色の名作『大きなうみへび』とをご紹介するシリーズ、いかがでしたでしょうか。

『大きなうみへび』を読んで、新しいものに大騒ぎする世の中を見ながら小さな魚になって遠い未来を見た、晩年のアンデルセンを想像するのも楽しいです。

『大きなうみへび』文学フリマ東京39に出品します

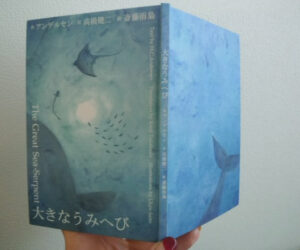

さて、限定版『大きなうみへび』(アンデルセン作・高橋健二訳・斎藤雨梟画)文庫版上製本を、きたる2024年12月1日に開催される「文学フリマ東京39」に連れて行きます。

表紙は裏表紙まで海の中の絵がつながっています illustration by Ukyo SAITO ©斎藤雨梟

今回掲載したイラストをはじめ、全ページに絵の入った楽しい本です(本記事に掲載した絵はカラーですが、本の本文イラストはモノクロになっています)。装丁は丸尾靖子さんです。

(本記事は、以前「雨梟の多重猫格アワー」に掲載した文章を再編集したものです)

チケット購入方法など詳細は上記文学フリマ公式サイトをご覧ください。