ジャケ買い。

それは、レコードやCD、本などのパッケージデザイン(ジャケット)の印象だけで、中身を確かめずに買うこと(by アイちゃん)

いきなり定義からで、すみません。

アイちゃんとは、〝とても頭のよいチンパンジー〟のことじゃないですよ(古い?)。

人工知能(artificial intelligence)のAI(アイ)ちゃんです。

便利な世の中になりましたね。言葉は、AIが定義してくれる。

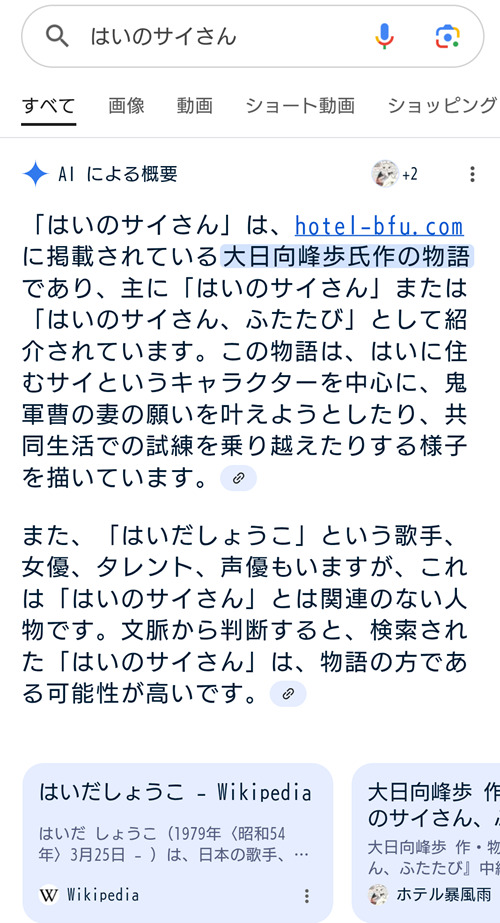

ちょっと前に、当8080号室で紡いでいる物語の『はいのサイさん』をエゴサーチしてみたら、こんな要約を作ってくれて、大層驚きました。

なぜか、その後は一度もこの要約を作ってくれなくなりましたので、このスクショは幻なのかもしれません。この要約では〝はいだしょうこさん〟とは関連のないものである、ということまで明言してくれています。

AIのアイちゃん、時々大胆な嘘を吐くこともあり、その点、辞書とは違って警戒しないといけないのですが、少なくとも、『はいのサイさん』ではそのようなことはなく、正しく、要約してくれています。

と、いきなり脱線気味ですが、今日は〝ジャケ買いの心理〟について考えてみます。

私は、小説であれ、曲であれ、映画であれ、店であれ、タイトルに惹かれます。

正確には、タイトルはジャケットではないけれど、〝そのものを表す、一番表側のデザイン〟という意味では、ほぼジャケットと考えてもよいかと。

で、それがカッコ良かったりキャッチーであればある程「おおっ!」となって、つい手が出るのです。思えばそれは、論文を選ぶときでもそうでした。

大学院生の頃、ゼミでは、

①自らの琴線に触れた英語の論文を一本読み、

②それを要約して、「レジュメ」と呼ばれる報告書にまとめ、

③ゼミ生と指導教授分を印刷し、

④自分の担当回でそれを発表し、

⑤自分なりにその論文の良いところ悪いところを述べ、

⑥他のメンバーとディスカッションする、

という形式が多かった。

ゼミ生が多いところだと、半期に一度回って来るくらいで済むのですが、少ないと大変です。

ゼミは毎週あるから、下手すると隔週、教授とマンツーマンだったりすると毎週!ということも大いにあり得るわけで……。

ただ英語の長文を読むだけでも、英語が母国語ではない人間にとってはそれなりに大変だったりするのに、ましてや専門論文。

小説はそれなりに文章にこなれた人間が書く(はずな)ので、文法的に間違ったりすることは少ないだろうけれど(たぶん)、〝ただ研究しかしてない人たち〟の書くものは、洋の東西問わず、構文的に拗れてたりします。

英文を見ると条件反射的に、S(主語)とV(動詞)とO(目的語)を考える受験英語に慣れた人間にとって、時にそれは、難解の極みだったりするのです。

「この〝It〟って、どれのこと?」「動詞どこ行った?」みたいな連続で。

けれども、慣れとはすごいもので、そのうち、なんとなく読めるようになるものです。

文法的にわからないところは、ザックリまるまる〝なかったこと〟にして、読み飛ばす。

著者の「ここだけは伝えたい」的なポイントだけ見逃さなければ、大体大丈夫。

もし仮説導出の根拠や手続き的なところで「?」があったとしても「なんかよくわからないけど、そうなってるんですよね~」と、あたかも著者の問題であるかのようにして切り抜ける。

英文が読解できていないとは、ゆめゆめ思わせないように振舞う。

ゼミではレジュメだけでなく元論文もコピーして配布しているので、「ええっ!そんなことある?」と問題視する人には、自ら直接、元論文にあたってもらうように促す(丸投げ)。

大抵の場合、わけの分からない文章は、誰が読んでもわけが分からないので「ホントだね。わかんないや」となって、みんなで流す。共犯になる。

そうやって、英語論文を読むのがルーティンになってくると、確かにたくさん読めるようにはなるけれど、よほど自分の関心テーマにピタリと寄り添うようなものでない限り、流し読みするようにもなります。結果、何も頭に残らない。つまらなくなるのです。

研究に喜びを感じる人間にとって、本来、論文は読んでて楽しい、ワクワクするものです。

それなのに、何一つワクワクできない。ただのタスクでしかない。

そのうち、次々に発表される論文の中から、どれか一つを選ぶのさえ面倒くさくなってくる。その時に出てしまう。私の悪い癖が。

ジャケ買いです。買わないけど。雑誌の中から選ぶだけだけど。

ちょっとばかしの洒落や、キャッチーなフレーズのタイトルの論文にばかり、目が止まる。

普通の論文のタイトルは、「●●が△△に及ぼす影響」とか「△△における●●の効果」のようなものが多く、時に疑問形で「何が△△に良い影響を及ぼすのか?」を示し、見る人に〝おっ、なになに?〟と思わせたとしても、その後にコロンを付けて「××状況における●●の作用」とわざわざご丁寧に副題を記してくれるので、概ねタイトルだけで、その論文で言いたいことが透けて見えてしまうのです。

透けて見えて何がいけない?

いけなくありません。それが正解です。事実、私は自ら書いた論文のタイトルを、その理由で査読者に直されたこともあります。

何を調べている、どのような研究であるかが一目でわかれば、それだけで篩にかけることができる。それでなくても、毎月膨大な量の論文が発表される。たった一本の論文は、ともすれば、大量の論文の中に埋もれてしまう。その時に、わかりやすいタイトルは〝百利あって一害なし〟なのです。書いてる側にとっても見つける側にとっても。そんな言葉ないけども。

でもつまらないのです。結論ありきの下手くそな(失礼!)文章を読むのは苦痛なのです。って、完全に自分のことは棚に上げて言ってますが……。ごめんなさい!!

で、ジャケ買いならぬ、「タイトルだけでは中身が想像できない、キャッチーなタイトルの論文」を選択し、その結果……

失敗する。

極めて個人的な経験に基づく、かなり偏った印象だけど、断言します。

キャッチーなタイトルの論文は、十中八九、心底つまらない。

読後、頭の中に大量の「?」が大発生するか、タイトルから期待されたものとは程遠い、極めて凡庸な主張だけが残る。出会った時の印象が掻き消されてしまうほどの、落胆と失望。

「思ってたのと、違いました」

恩師にそう言うと「でしょ? そういうものだよ。〝●●が△△に及ぼす影響〟というふうに書けないから、そういう目を惹くタイトルでごまかしてるだけ」と返されました。なるほど。

人におけるタイトル的なものは、その人の氏名の他には嗜好や特技なのだと思いますが、多くの人は、それを所属や肩書で表そうとしがちなのかもしれません。つまりそれは〝つながりの中で自分を捉えがちである〟ということです。

『心を紡いで言葉にすれば』の第17回で記しましたが、こうした、つながりの中で自分を捉える枠組みのことを、社会心理学では『相互協調的自己観』と言います。

このあたりの詳細については、第17回に譲るとしますが、私たちは自分という人間にジャケット的な見出しを考える時、服装や髪型といった外側に表れる記号やデザインだけでなく、その内面の顕著な特徴を示そうとします。多くは「羊文学が好きな大日向峰歩です」とか「大日向峰歩です。鉄道旅の計画を作るのが得意です」のように、嗜好や特技で表したりするのでしょうが、そうした何かが思い浮かばなかったり、敢えて表したくない時、便利に使えるもの、その代表が、所属や肩書なのでしょう。

今、連載中の『潮時』の『研究室の窓から』で、自らの職場をあれだけ侮蔑しながらも田辺がそこにしがみ付いていたのは、自分からタイトルが外される怖さがあったのかもしれません。

そして、ジャケ買いを良しとしてきた私は、もしかしたら、人を見る時もその人そのものでははく、所属や肩書的なもので判断しがちだったのかもしれません。親を反面教師に、日々そうありたくないと思っているのに……。罠に嵌っていました。おそろしや。

ところで、プロフィール欄にも追記してもらいましたが、実は私、7月からnoteなるサイトに、趣味の鉄道の話を徒然なるままに書いています。

始めた勢いで、ハイペースで書きまくっていますが、恥ずかしながら、極めて「スキ」が少ないのです。

「スキ」というのは、Facebookの「いいね」的なもので、いわゆる、書き手の承認欲求を満たすものです。

最初のうちは、そこそこもらえました。

でも、次第にその数は減少し、今ではビュー数に対して約1割のスキの数という状態です。

決して承認欲求のために書いているのではないのですが、元々〝鉄子仲間が欲しくて〟書き始めたものなので、スキが少ないと勝手なもので「ここでも仲間が見つけられないのではないか」と孤独を感じたりするのです。

そこで、タイトルから鉄分を強く感じさせないよう、非鉄の方にも門戸を広げるべく、加えて純鉄の方の失意落胆をも減らすべく、それだけでは内容が判別できないタイトルを付けてみることにしました。いわゆる、キャッチーなやつを。その結果……

見事なまでに裏目に出た、わけです。

ぼかしたキャッチーなタイトルでは、鉄の皆さんにも届きづらくなるばかりか、タイトルから連想して見にくてくれた人たちの期待を裏切ることにもなるわけですし……。

まあそうだよなあ。論文もそうだったじゃないか……と、かつてのことを思い出したのです。

要は、タイトルに頼らず、中身で勝負できるようになればいいのでしょうね。

記事も人も論文も、中身を充実させていきたいと切に願ってやまないのです。

次回からは、また別の“潮時”が描かれます。鉄道旅をしていると、地方の公共交通の厳しさとともに、マイカーに頼らざるを得ない現状をひしひしと痛感します。一方、高齢者による事故の報道は後を絶ちません。レベル5の自動運転の時代が来るまで、このジレンマは続くのでしょうか。

(by 大日向峰歩)

*編集後記* by ホテル暴風雨オーナー雨こと 斎藤雨梟

大日向峰歩作『心を紡いで言葉にすれば』第21回、いかがでしたでしょう。『ジャケ買い』の心理、興味深いですね。ネット上では「やってる人今すぐやめて!これをやってると人生終わる10習慣」のような、「問いかける」「数字を出す」「ネガティブな話題(こうすれば良い、よりこうすれば悪いことがある)で警告・恐怖を与える」がタップされ、読まれやすいとされているようです。私も「ええっ?」と思わず見たくなることありますが、そういう記事はたいてい、「普通」なんですよね。峰歩さんの言う「キャッチーなタイトルのは心底つまらない」とあまり対称になってないけれど、一見過激なようで主張は普通すぎて読んだ途端忘れるのが多い。心に引っ掛かったり記憶に残る内容とタイトルの間に、関係なんかないのか? とむしろ感じる今日この頃です。

センセーショナルでキャッチーで凡庸なものより、ひそかなテーマがじわっときて血が通って個性的なものをお届けするのがホテル暴風雨のミッション、峰歩さんの文章もそのひとつ、ということで、今後もどうぞご贔屓に。次回は『潮時』の新しいエピソードが始まります。どうぞお楽しみに。

峰歩さんのnoteもよろしく!

https://note.com/bubu_mimosa530

作者へのメッセージ、「ホテル暴風雨」へのご意見、ご感想などはこちらのメールフォームにてお待ちしております。