2

半月ほどが過ぎて、いちだんと秋が深まった。

その日、学食のいつものテーブルに、しおりは現れなかった。初めてのことだ。

急用が入ったか、体調でも崩したか。まあそんなこともあるだろうと思って、次の日を待った。やっぱり、しおりは来なかった。

彼女への連絡手段はなかった。以前連絡先を聞いたら、スマホも携帯も持っていないと言われたのだ。いまどきそんな人がいるなんて信じられなかったけど、家庭の方針かもしれないと納得しておいた。

ひょっとしたら、帰省しているのかもしれない。明日から連休だ。そうだ、そうに違いない。

出身地をたずねたとき、彼女は「X県です」とだけ答えた。

「峯浦蒼風もX県じゃなかったっけ」

私が何気なくそう言うと、しおりはスッと息を飲んだ。次の瞬間には「そうでしたっけ」と微笑んだ。

そのことを思い出した私は、ネットで「峯浦蒼風 出身地」と検索した。X県Y町と出たのを地図サイトに放り込むと、山の中の一点が表示された。周辺を調べると、一番近い鉄道の駅から歩いて一時間ぐらいらしい。ふたつ隣の駅は、あまり有名ではない温泉地だった。ここの宿に泊まって、次の日Y町に行けるかな。

思いつくと速かった。旅行代理店のサイトで宿を予約し、電車の時刻表を確認した。

なぜか私は、そこにしおりがいることを信じて疑わなかった。リュックに一泊分の荷物と峯浦蒼風の文庫本、もちろんページの間にはあの緑色の栞を挟んだ。

しおりに会えなかったとしても、「聖地巡礼」だと思えばいいじゃん。準備が終わる頃にはそう思うようになっていた。

乗り換えの多い列車の旅だった。路線が変わるたびに、車両の数も乗客も少なくなった。

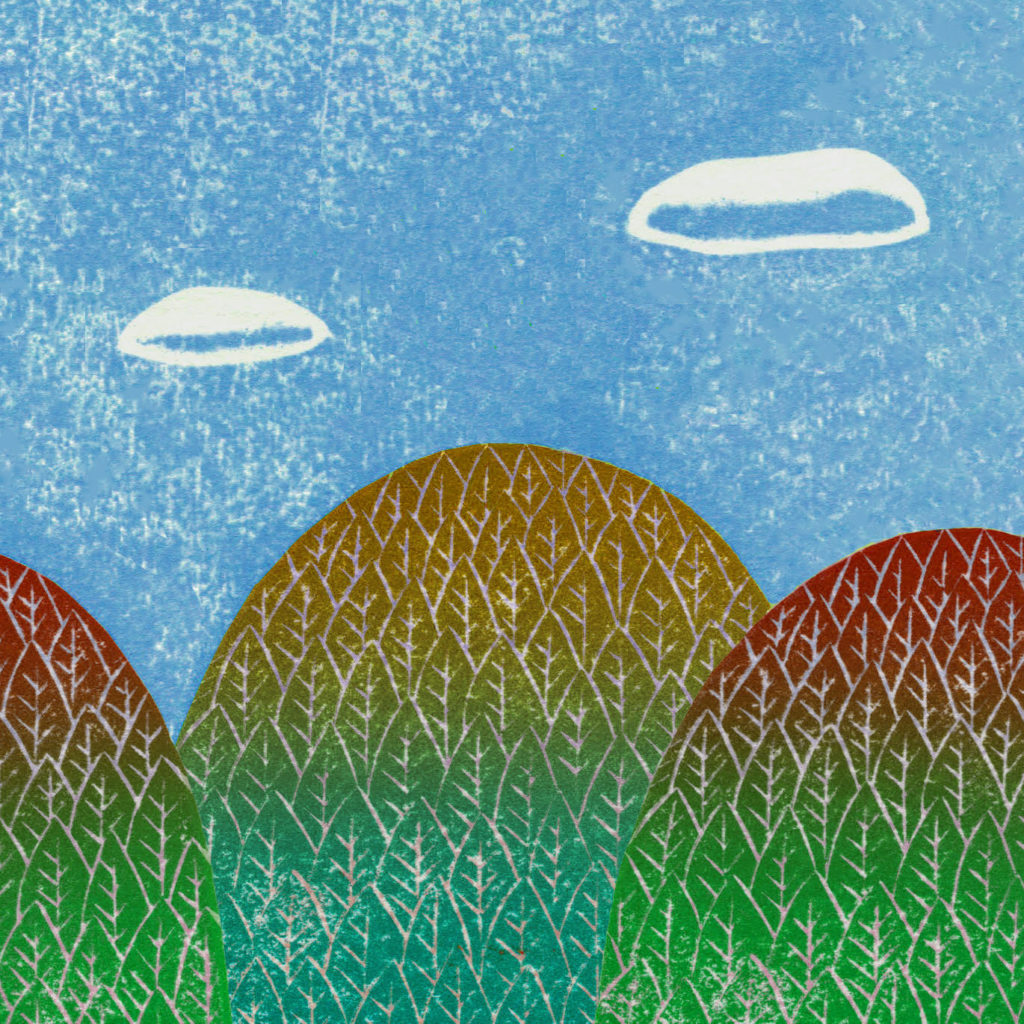

二両だけになった列車は、山の中をとことこと走った。秋晴れの深い青空を背景にそびえる山は、上の方が赤や黄色に染まっている。

私は文庫本を開いた。しおりが言った通り、峯浦蒼風は日本のSFの先駆者だ。地を這うような長々しい文体で描かれる世界観は、空想科学小説という呼び方がふさわしい。

目的地が近づくにつれ、山しか見えないこの風景の中から、どうしてこのような才能が現れたのか、不思議さは増すばかりだった。

いくつかの無人駅を経て、目指す温泉地の駅についた。法被を着たおじさんに迎えられ、旅館の送迎の車に乗り込む。

温泉街の入口の「歓迎」と書かれたゲートをくぐると、時間が止まったような街並みが現れた。予約した旅館は安い方から二番目だった。普通の家みたいな玄関を入ると、赤い絨毯とつやつや光る木のテーブル、レースのカバーをかけたソファ、カチコチと鳴る柱時計が目についた。

温泉に入ってしまうと、食事以外はすることがない。六畳の和室の薄暗い蛍光灯の下ではなぜかスマホに触る気も起きず、ひたすら峯浦蒼風を読んだ。

夜がふけると、窓から冷気がしんしんと忍び込んできた。短編集の一編を読み終え、あの栞を挟むと、葉脈がぼうっと光ったような気がした。

挿絵:服部奈々子

――――つづく

(by 芳納珪)