『心を紡いで言葉にすれば』も、おかげさまで、遂に20回目の記事になりました。

読んで下さっている皆さん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

暑すぎた夏も漸く落ち着いてきた、ような気がする、秋の始まり。

秋って、なんだか、習い事とか趣味とか、始めてみたくなったりしませんか?

なんか少し涼しくなってやる気が出る、みたいな。夏、暑すぎましたしね。

前回、第19回の『永遠のブルー』で記したように、目下の私の趣味の一つは〝毛を紡ぐこと〟なのですが、この〝手紡ぎ〟という行為は、これまで私が体験してきたあらゆる習得作業の中で、最も難易度が高いものでした。前回の記事で、その紡ぐ作業について、私はこう記しています。

++++++

手のひらの中で綿のように雲のようにふわふわで何物でもなかった塊が、送り出すタイミングとほんの僅かな力の匙加減と足踏みのリズムで、ゴムのように伸びたり縮んだりする線になり、一本の糸になっていく。

++++++

これ。

言葉で表すのもなかなか難しかったのですが、自分の手と足に教え込むのはもっと難しい。

いかに難しいのかを、果敢にも、ちょっと説明してみます。

まずは道具の説明から。

糸を紡ぐために作られた道具に、糸車(ないしは紡ぎ車)というものがあります。

紡ぐものには、毛だけではなく綿もあります。

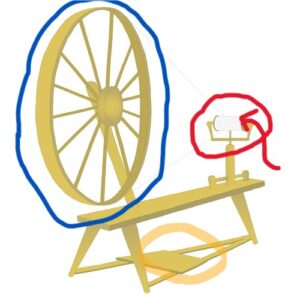

上の図は、私が使っているタイプとほぼ同じで、主に羊毛を紡ぐために使われる紡ぎ車です。赤い丸で囲んだ部分がフライヤーと呼ばれる部品です。図を圧縮した関係で、線が細く見えづらくなってしまいましたが、赤い枠内のフライヤーと、青い丸で囲んだ部分のはずみ車は、ドライブバンド(タコ糸のような太い糸)で繋がっています。青い枠内のはずみ車を回すことでフライヤーが連動して回転し、糸に撚りがかかります。黄の丸で囲んだ部分がペダルで、これを踏むことによってはずみ車が回転します。フライヤーの回転によって糸に撚りがかかり、それを手で送り込むことで矢印の方向に紡いだ糸が吸い込まれ、ボビン(糸巻き)に巻かれていきます。

一方、日本をはじめアジアで主流だったのは綿を紡ぐタイプで、下図のようなものです。一部描かれていなくて見えないところもありますが、概ね、構造は、上の紡ぎ車と同じです。正座して使用するので、ペダルがありません。はずみ車は手で回すようです。

前に一度、綿を紡ぐ経験もさせてもらったことがありますが、全く歯が立たなかったです。おそらく、綿は羊毛のように粘り(伸縮性)がないため、塊を糸として送り出す加減がより一層難しいんだと思います。すぐ切れちゃう。

このように、素材ややり方はちょっとずつ違うけれど、いずれも〝はずみ車という大きな輪を回すことでそこに連動したフライヤーを回転させ、毛や綿の繊維を絡めて撚りをかけ糸にしたものをボビン(糸巻)に巻き取る〟という点では共通していると思います。

この要約だけを見ると、そんなに難しくないような気もしますが、この作業が、めちゃくちゃ大変なのですよ。では次に、肝心の、その作業の説明を(右利き用です)。

左手で羊毛の小さな塊を握り、右手でそれを糸として引き出す。

握り過ぎたら毛が出ていかないし、緩すぎたら塊のまま手からすり抜け、フライヤーにぶつかって止まる。だから左手はふわっと握るんだけど、毛が逃げないように抑える必要もある。

右手の仕事も重要です。

塊から一筋の毛の束を取り出し、フライヤーが回ることによってかかる撚りの度合いを指先で感じ取りながら調整する。撚りが強すぎると硬く重く細い糸になるし、弱すぎるとすぐ切れて使い物にならない。撚りの具合が整ったら、それを回転するボビンに送り込む。どちらかの手が失敗すると、糸は必ず切れる。両手の連携が極めて重要なのです。

しかも、動いているのは、手だけではありません。

フライヤーを回転させるための、はずみ車をペダルを踏んで回転させなければならない。

踏むのが早いと、はずみ車が早く回りフライヤーは急速に回転する。撚りがきつくなる。糸がねじれ、切れる。

踏むのが遅いと、はずみ車が回らないのでフライヤーは回転せず、撚りがかからない。で、切れる。

タイミングも重要です。

踏み出すタイミングがずれると、はずみ車は逆回転します。つまり、撚りが取れて千切れる。

要は、両手と足が全部違う動きをする中、それらが見事に連携された時だけ、初めて撚りのきれいなちゃんとした糸が紡げるのです。

それを体得している人の動作を見ると、流れるように美しく、いとも容易く見えるのですが、実際にやってみると「うわああ!!!!!」と声を上げてしまうこと必至なのです。

私は、デパートで時々開催する職人展の類が大好きでよく出かけるのですが、時に、羊毛製品を販売するブースで手紡ぎを実践されていることがあり、じっと見ていると「やってみる?」とか言われて、やらせてもらえたりします。

私は経験者なので〝やってみせる〟のですが、それを見た知らないお姉さま達が「あら、あんな子にもできるんだから、私もやってみたいわ」とばかりに挑戦し、ものの見事に「うわああ!!!!!」となって失敗するわけです。

当のご本人は、激しく落ち込んだり怒ったり(なんで?)してるんだけど、その様子を見て、手紡ぎ経験者は皆、我が意を得たりと頷くわけです。「そうだろう、そうだろう。できないんだよ」と。

だから展示ブースでは「それがいかに難しいのかを知る」だけで、そして「ゆえに、売られている製品がそれなりの値段がするのを知る」だけで、十分なのです。落ち込む必要なんて微塵もない。ましてや怒る必要もね。

考えてみれば、別に手紡ぎだけではなく、〝身体のパーツが独立して何かを習得し、それがまとまった時に一つの形になる〟というタイプの学びは、実はたくさんあります。例えば楽器を弾く時もそうだし、ダンスを踊る時もそうです。

連載中の『潮時』の三つめの話『クプナの舞い』では、フラダンスを習っている中高年を描きましたが、彼女たちも振りを覚えるのに必死になっていました。手の振りはできたけど、足の振りができないとか、手足の動きは覚えたけれどフォーメーション変更まではついていかない、というような場面も出てきたと思います。

なぜこんなに苦労するのか。

そこには、心理学でいうところの『知覚運動協応』という現象が含まれているからです。

知覚運動協応とは〝環境や具体的刺激状況の知覚に基づいて、有機体が身体動作を協応させること〟であり、何かを見たり聞いたりして知った上で、それに体のパーツを動かせてることで合わせていく「知覚運動学習」と呼ばれるタイプの学びで見られる現象です。

知覚と運動が〝協応〟する(同時かつ適切に動かす)ことによって、個々の反応がまとまりのある〝知覚-運動系列〟に統合され、正確さや迅速性、安定性、適合性を獲得する、とされています。

つまり、体を使った学びにおいては、一度に全てが習得されるわけではなく、右手だけとか左足だけというように、まず〝個々の反応〟が習得される。

それが反復練習の成果により互いに繋がり、繋がることで生じる新たな反応がもたらされ、更なる反復練習によって、意識を向けなくても一連の動作としてできるようになる、のです。

私たちは何かを学ぶとき、まずそれがどのようなものであるのかを見たり聞いたり触ったりして知ろうとします。そして、知り得た知識を頭に浮かべ、今度は実際に体を動かしてみます。その時の動きはおそらく、ASHIMOが歩いたようにぎこちないかもしれない。

うまくできなかった時は、再度知識を入れ直し、少しずつ動かす体を微調整します。

それらを何度も何度も繰り返しながら、いつしかぎこちなさが取れ、もはや頭で考えなくても体の各部分が次々連動し、勝手に動くようになるくらいまで、体が動作を覚え込んでいく。

子どもの頃は、仕組みがよくわからなくても「まずはやってみる」ということができました。

知覚を充実させる前に、運動が始まった。

けれども、大人になるとなかなか動かそうとしない。やたら知識を入れることに重きを置く。何冊も本を読んだり、YouTubeを見たりして。なんなら、見てるだけで出来たような気さえ、している。

知覚運動学習は、別に、楽器演奏とか踊りとか技術の習得だけじゃなく、ただ歩いたり、お箸を使ってご飯を食べたり、絵を描いたり、体の痒いところを搔いたり、歯を磨いたり、アイラインを引いたり、日常のいろんな動作に含まれるものです。

かつて苦労して学んだそれらでさえ、きっと今は、いちいち考えなくても何事もなくできる。

でもそうなれたのは、それを私たちが何度も何度も微調整しながら知覚と運動を協応させてきたからで、日々の練習の賜物なのです。

結局なんだって、何度も動かさないと身には付かない、ということなのでしょう。

まあ、私のように、よくわからないまま動かして失敗するのもよくないけれど(何度糸をダメにしたでしょう……)、知ると動かすを連携させて、それらが一つにつながった時、私たちは新たな境地に辿り着けるのかもしれません。

この秋、知と動がつながる喜びを是非!ってなんか、カルチャースクールの宣伝文句みたいな終わり方ですね。すみません。

次からはまた、別の〝潮時〟が描かれます。今度は主人公が男性です。国の財政的にも認知症予防的にも、世の中では、生涯働くことを奨励されているようですが、どうなのでしょうか。これまでとはちょっと違うテイストの作品をお楽しみいただけると幸いです。

(by 大日向峰歩)

*編集後記* by ホテル暴風雨オーナー雨こと 斎藤雨梟

大日向峰歩作『心を紡いで言葉にすれば』第20回、いかがでしたでしょう。

糸紡ぎ、難しそうです。というか、糸を人の手で作ると考えると気が遠くなります。大きな川にかかった橋を見た時に似ています。こんなの、誰が最初にやろうとしたんだろう? と。

橋を作るとなるとまた、安全のため入念な計算が要りそうですが、人間が会得した手技の積み重ねから生まれることには違いがないですね。秋なので、月への軌道エレベーター作りでもはじめてみようかしらん……いえ、こういう妄想ではなく手を動かすといいよというお話でした。みなさま、秋のアクティビティ計画はいかがですか?

次回は『潮時』の新しい章がはじまります。どうぞお楽しみに。

作者へのメッセージ、「ホテル暴風雨」へのご意見、ご感想などはこちらのメールフォームにてお待ちしております。