――私がこの地へと来てから、何年経っただろうか? 蒸気船に乗り、母国を離れ、ここエブン共和国に来た頃は、この国はまだ開かれた国ではなかった。

エブン共和国が他の国々と国交を結ぶようになったのは、ここ数年のことだ。

私がこの国に来たての頃は、異邦人がエブンに定住することは稀で、エブンの人々は私を物珍しい眼差しで見ていたものだった。しかし、それから何年も経ち、随分とエブンには私のような異邦人が増えてきた。

まだ中世の面影を残してはいたが、近代化が進むと共に、エブンの町並みや人々の装いが少しづつ変わってきた。

だが、そうは言っても長年国を閉ざしていたので、エブンの科学技術や近代医療などは、まだまだ立ち遅れていた。外国人技術者の力を借りて、つい昨年、エブン初の鉄道が、短い路線ではあるが、開業したばかりだった。それまでは、馬車が唯一の陸路における移動手段だったのだ。

わが母国を出た他の人々と同様、私も夢を求め国を後にした。エブンの事は、書物の中での記述や人々の話で知り、その独特な文化に興味をそそられたのだ。

私は、海運事業などで財をなした父から出費をしてもらい、開港したばかりのエブン共和国へ向かう蒸気船に乗ったのだった。

船がエブンの港に着くと私は馬車に乗り、古都グエノーへと入った。グエノーはエブンがまだ王国だった頃の都なのだが、今では商業都市として栄えている。

いざエブンに住み着いて、人々やその文化を観察してみると、まず、エブン人の識字率の高さに驚いた。恐らくは、わが母国よりも高いと思われた。父から出費してもらった資金で、何か事業を始めようと思っていた私は、新聞社を立ち上げる事を考えた。――エブン共和国には、まだ新聞がなかったのだ。

私は母国より最新の印刷機を取り寄せ、エブンの鍛冶屋に協力を仰ぎ、エブン文字の活版を作った。そして住居にしていた伝統的なエブン式平家を改築して、一番奥の部屋に印刷機を据え、入り口に『エブン新聞社』と書かれた看板を掲げた。

私一人ではどうにもならないので、エブンに流れ着いた同郷人を一人、雇うことにした。同郷人の名はカイルといい、エブンに来るまでに様々な国を転々としており、語学力もあり、経験も豊富そうだったので、そこを買ったのだ。

――現地のことを知るには、現地の人に聞くのがよい。近所に、いつも行っている『チブク・スツケツ』という名の老舗レストランがあった。

そこのレストランの子息は、レイという名で、とても利発な子だった。レイはまだ十四歳だったが、好奇心も強く、その歳にしては、気が利いた。彼の父に頼み込み、レイも『エブン新聞社』の社員として雇った。

エブン新聞社は、合計三名での船出だったが、思いのほか作業が順調に進み、念願のエブン初の新聞を発行する事ができた。新聞の名前は『エブン・タイムズ』。

エブン・タイムズはまだわずかな発行部数だったので、それだけでは経営が成り立ちそうにもなかった。そこで、我々はエブン・タイムズに広告を掲載し、その広告料金を収入源として頼ることとなった。それらの広告主を探し出してきたのは、ほとんどがレイだった。レイが将来大物になるのは、疑いようがなかった。

一方の同郷人カイルは、仕事を始めてみると、それほどには熱心に仕事をせず、日々エブンの地酒をあおりながら、リュートによく似たエブンの伝統楽器を弾いて過ごしていた。しかし、いざカイルが新聞記事を執筆すると、その手腕を発揮するのである。どこでどう習得をしたのか、カイルの書く記事は読者の興味を引きつけるのだ。

酒飲みではあるが、カイルには愛嬌もあり、いい記事を書くので、私は彼をクビにすることはなかった。一緒に過ごすうちに、彼が部類の女好きだと次第に分かってきた。――カイルはエブンの女性たちに惚れ込んでいるのである。

しかし私の目には依然として、エブンの女性が魅力的に映らなかった。いずれは結婚を考えてはいるのだが、出来れば母国の女をエブンに呼び結婚したいと思っている。……しかし、それはまだ先のことであろう。

さて、どのような記事を書くかは、我々にとっては、大きな課題だった。最初の頃は、我々は母国の新聞に倣って、エブンの貴族などの支配層を批判する記事を書いたのだが、これは思いのほか読者の共感を呼ばなかった。――長らく国を閉ざしていたエブン人には、権力を批判する、ということにはまだ抵抗があるのかもしれない。

ある日、どのような記事を書けばいいのやら……、と私が机の前で頭を抱えていると、レイが側に寄ってきて言った。

「ねえ、新聞にグルメの記事を書いたらどうかな? 」

私は手にしていた羽根ペンを下に置き、レイの方へ向いた。

「食のルポタージュだね? フム、 悪い考えではないな。エブンには独自の食文化もあるしな。……書いてみるか。さすが、レストランの息子だな! 」

レイの出したアイディアに従い、私はチブク・スツケツで食べたエブンの郷土料理の記事を書き、挿絵をカイルに描いてもらった。カイルは文が達者なだけではなく、絵の腕前もなかなかだったのである。

結果、掲載された記事は好評だった。しばらくして、記事を読んだ読者からの便りも届くようになった。どうやら、読者たちは、自分たちが普段から口にしている食べ物が、新聞に掲載されていることに感銘をうけたようだった。食ルポはエブン・タイムズの名物企画となり、おかげで少し販売部数を伸ばせた。

夏も終わりかけの、ある夕暮れ時。いつものように、読者からの便りに目を通していると、そのうちの一つに気になることが書かれていた。その便りには、かつてエブンの人々が食していた食材が紹介されていた。――私はレイに聞いてみた。

「レイ、『電気クラゲ』を知っているかね?」

本棚の小説を引っ張り出し、それを読んでいたレイは私の方を振り向いた。

「――知ってるよ。昔のエブン人は電気クラゲを食べていたらしいけど、今では、あまり獲れなくなってしまったんだ。ウチのレストランでも、もう出していないよ」

――――つづく

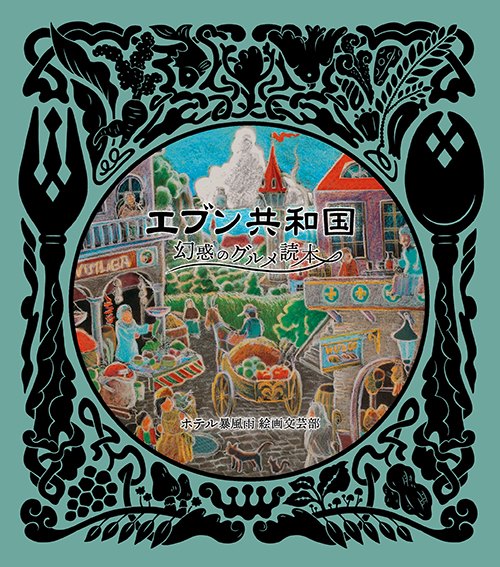

来る11月24日(日)に開催される第二十九回文学フリマ東京にホテル暴風雨絵画文芸部が初参加します。

メンバーは浅羽容子さん、松沢タカコさん、クレーン謙さん、芳納珪&服部奈々子さん、斎藤雨梟オーナーです。全員参加のアンソロジー『エブン共和国~幻惑のグルメ読本』などを販売します。「電気クラゲ」の続きも収録されます。ぜひご来場くださいませ!

於:東京流通センター 11:00〜17:00 入場無料

ホテル暴風雨 絵画文芸部のブース番号は「コ−27」です。よろしくお願いいたします。