【第八話】

山本善子の夫に連れられて入った町役場の町長室で、竹林寛と梅木浩子に会った。

竹林寛は、いかにもお人好しそうな男だった。

人の話を、丸ごと、ただ受け止め、鏡映しのように同じ素振りをする以外、何もしない人。

きっと彼は、目の前の誰かが泣いたら一緒に涙をこぼすし、笑ったら一緒に声をあげたりするだろう。その涙の奥に潜む、虚無の心や笑顔の裏にある、ビー玉みたいな瞳を知る由もなく。

一方の梅木浩子は、これぞ男女雇用機会均等法の申し子と言うべき女だった。

紙でできたような薄っぺらな法律という盾を手に、閉じた男社会の中で、必死に戦ってきた感が漂っていた。同士の匂いがした。

「初めまして。梅木です。小田原先生ですね」

「はい。初めまして」

「こちらは、竹林町長です」

「小田原です。よろしくお願いします」

「竹林です。今回は、うちの山本くんの奥さんのお知り合いということで、厄介なことに巻き込んでしまって、誠に申し訳ないです。ご存知のように、我が町はちょっと難題を抱えてまして。どうか先生のお知恵を拝借したいのです。よろしくお願いします」

「お役に立てるかわかりませんが、私でできることであれば、ご協力させて頂きます」

「ありがとう。僕はこの後、別件があって、ここを出なきゃいけないのです。誠に申し訳ないのだけど、後は秘書の梅木さんとやり取りしてほしいのです。……じゃ、梅木さん、後はよろしくね」

竹林寛はそう言って、山本善子の夫と共に、町長室を出て行った。

(結局、丸投げかい)

小田原泉は、心の中でそう悪態を吐いて、リコール目前の町長に手を貸すほど、自分が竹林寛を支持してもいないし、山本善子とも親しくもないことを思い出した。

「あの……、初めにひとつだけ確認しておきたいのですが、私がここに来たのは、ご近所づきあいと、ほんの少しの学問的な興味からです。こんな、子どもの思い描く未来の社会みたいなものを、本気で実現できると思っていません。思いやりを、普遍的なものとして定義することなんて、できるわけないんです。でも、もしそれが本当にあるなら見てみたい。しがない研究者のただの好奇心です。もし私に学問的な支柱を求めておられるのなら、申し訳ないのですが、その期待には応えられません。これからの話し合いの結果によって、施策がうまく再開しなかったり、町長の進退に影響が出ることになったとしても、私はその責を負いたくはありません。もしそれでは困るということでしたら、どうか別の方に協力を要請して頂けますか?」

小田原泉の先制パンチに、梅木浩子は明らかに面食らっていた。

「……あ、なるほど。わかりました。では、助言を頂くという感じでお願いできますか」

「はい。……そうですね、あくまでも〝助言〟の範囲でお願いします。本業もありますし、そんなに時間を取ることもできませんし」

「なるほど。そうですよね。お忙しいところ、申し訳ないです」

「いえ。こちらこそ、勝手言ってすみません」

「いえいえ、こちらこそ。お願いしておきながら、公務があるとはいえ先生に丸投げしてしまって……。町長に代わってお詫びします」

「一つの自治体の長ともなると、いろんな雑務もあるのでしょうから、仕方ないと思います。梅木さんも大変ですね」

「まあ、そうですね……。町長の奥さんが、学生時代の友人で。彼女にはかつて、いろいろ世話になったこともあったので、断り切れなかったんですよね。いざ関わってみると、これがまた難題山積で。まあ、やりがいがあると言えば、そうなんだけど」

「ご苦労、お察しします」

「ありがとうございます。……では、早速ですが、ご意見を頂きたく。小田原先生は、現在停滞中の、この町の〝思いやりポイント制度〟について、どのあたりまでご存知でしょうか?」

「同じマンションの山本さんに、ある程度うかがいました。息子さんが開発されたアプリには、思いやりをきちんと定義するルールが盛り込まれておらず、基本、AIによる学習頼みだったということ。このアプリをダウンロードしたのは、圧倒的に10代の学生が多く、彼らは遊び感覚で膨大な量の無関連行為を〝思いやり行為〟だとして登録したこと。それを学習したAIによって、本来思いやりでも何でもない行為が全て思いやり行為として認識され、ポイントが乱発された結果、財源が不足するというシミュレーションになった、ということでしょうか」

「ああ、はい。そうです、その通り。こちらの説明は不要ですね」

「で、私は何をすれば?」

「はい。先生には、この事態を打破するアイデアを頂ければ、と」

「……と、申しますと?」

「そうですね……。こちらとしましては、このままではアプリの再開はできないので、これまで学習させてきたAIの知識を一度リセットする必要があると思っています。その上で、今度はきちんと基準を設け、プログラムの再設定を試みようと思っています。先生には、その基準になる概念、みたいなものを教えて頂けないかと」

「はあ……。基準となる概念、ですか」

「……すみません。漠然としすぎてますよね。なにぶん、私たちも迷走してるので、していただきたいことを明確にお伝えできなくて、申し訳ないです」

小田原泉の顔が曇る。

それを見た梅木浩子は、「……はあ」と力強く息を吐いた後、意を決したように向き直り、続けた。

「正直言いますと、私個人としては、この施策はもう手放した方がいいと思っています。所詮無理なんですよね。人の善意にポイントつけて、それをお金に変えるなんて。先生のおっしゃる通りです。子どもの夢物語なんです」

「はは……」

「でも公約だから。竹林さんは投げ出せない。投げ出すわけにはいかないんです」

「まあ、そうですね」

「竹林さん、確かにいい人なんです。友人の夫だから悪くも言いたくない。だけど、全てが甘くて。もう一つの施策のダイバーシティのほうだって、結局なんでも許して受け入れて、収拾つかなくなってますでしょう。彼の目指してるものは理想郷なんです。現実的ではない」

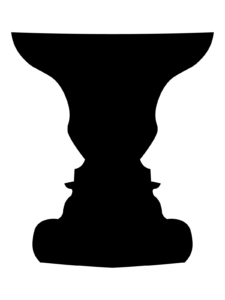

「まあ、理想と現実は、図と地みたいなもので、同時に認識することはできませんからね。必ず分化する。〝ルビンの盃〟という騙し絵をご存知ですか? 絵の白い部分を見ると盃に見えるけれど、黒い部分を見ると向かい合う人の顔に見える絵です」

「あ、それ、みたことあります」

「心理学の教科書には必ず載っていますし、よくメディアでも取り上げられる絵です。同じ場所なのに高さが異なるだけで見える景色から受ける印象が変わるように、高さや角度、視点が変化するだけで、対象は全く異なって見えます。〝ルビンの盃〟は一枚の絵だけど、その絵の中に何を見るのかによって、白と黒でかき分けられた絵の主題が浮き上がったり沈んだりします。私は、理想と現実はあれと同じだと思っています。人は、理想を見ている時、現実から目を背け、見えないふりをします。一方、現実を見ている時は、理想は心の奥に隠されるか、こんな現実にしたのは誰だと、自分以外の何かを責める。両者は図と地みたいに輪郭で繋がっているけれど、全く別の領域なのです。そして、それらを同時に見るのは、不可能なのです。まれに、理想と現実が重なって見えることも、あるんですけど、ね」

「なるほど」

「私は、思いやりポイント制度に関する意見を求められているだけなので、ダイバーシティの施策について話すのもなんですが……」

「いえ。是非お願いします」

「多様性を認め、受け入れるのは、尊いことです。でもそれは、元々、多様性が多く顕在する土地での話だと思います。この町は小さく、ほとんどが先祖代々土着していて、ここから出て暮らしたことも、この先、出ることもないような人が多い。遠く遡ると、ルーツは同じなのかもしれない。つまり、ほぼ同質の人間で構成されている」

「確かにこの地域には、同じ苗字も多いです」

「ええ。だから、この町において、無理に多様性を推し進めることは、本当に必要だったのか、と思うのです。実際にあると感じられない多様性に対して、鍛えられていない想像力で、あることないこと想像し、それらに対して無理に寛容を求めた結果、元々他者に寛容な人々までが不寛容になってしまった。自分の理解を超える異質な存在に対する寛容さは、そう易々と手に入れることができないものなんです。固く閉じたアサリが、水から茹でられることによって、気がつくと口を開いているように、周りに少しずつ自分たちとは異なる価値観や嗜好やルールを持つ人を置くことによって、人は少しずつそれを受け入れていくのだから」

「あはは。アサリ、ですか。……うん。確かに。確かにそうですね」

「この同質性の町で〝多様性を寛容すべき〟と迫ることは、いきなり熱湯の中にアサリを放り込むことだったり、火にもかけず生のアサリの口を無理にこじ開けようとしていることなのかもしれません」

「いずれにしても、いい出汁は出ませんね」

「はは。そうですね。それに、そもそも寛容性を求めるというのは、難しいんです。梅木さんは〝寛容のパラドックス〟という説をご存知ですか?」

「いえ。知りません。なんですか?」

【第九話へ続く】

(作:大日向峰歩)

*編集後記* by ホテル暴風雨オーナー雨こと 斎藤雨梟

新しい登場人物が二人。無能そうな町長と有能そうな秘書という凸凹コンビ。「有能な方」の梅木浩子と小田原泉の間には何か通じ合うものがありそうですが、とりあえずはお互い様子を伺い、牽制し合っているのか……?

ところで作中に出てきた「ルビンの壺」、見たことある方が多いことと思いますがここにも載せます。こういう図です。

この輪郭が理想と現実の境界線とは、うーん、なるほど。さてどうなる、柏の宮町の理想と現実!? 次回をどうぞお楽しみに。

作者へのメッセージ、「ホテル暴風雨」へのご意見、ご感想などはこちらのメールフォームにてお待ちしております。