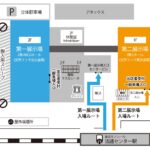

文学フリマ東京35に出店します。11月20日(日)東京流通センター

「文学フリマ東京35」に参加します。文学フリマは出店者が「自分が〈文学〉と信じるもの」を展示・販売するイベントで、2002年から開催されています。ホテル暴風雨のメンバー5名が「ホテル暴風雨絵画文芸部」として出店したことがありますが、「ホテル暴風雨」本体の出店は初めてです。

心しか泊まれないホテルへようこそ

「文学フリマ東京35」に参加します。文学フリマは出店者が「自分が〈文学〉と信じるもの」を展示・販売するイベントで、2002年から開催されています。ホテル暴風雨のメンバー5名が「ホテル暴風雨絵画文芸部」として出店したことがありますが、「ホテル暴風雨」本体の出店は初めてです。

9月13日に「KDPペーパーバックのロイヤリティ計算方法が変わった?」という記事を書いた。 今日はその後の経過報告をしたい。 アマゾ...

KDPの売上レポートを見ていて妙なことに気がついた。1冊あたりのロイヤリティが増えているのだ。たとえばペーパーバック『プロの絵本作り』(定価1000円)はアマゾンの規約により、1000円×ロイヤリティ率(60%)-印刷コスト(395円)=205円

『ぬいぐるみおとまりかい』のイタリア語版が届いた 『ぬいぐるみおとまりかい』(作・風木一人 絵・岡田千晶 岩崎書店)のイタリア語版が届いた...

出版社の定義はいろいろあるでしょうが、会社組織であるかとか、取次口座を持っているかなどはごく些末なことだと考えています。本質は刊行物の質と量のみでしょう。現在のところ「ホテルの本棚」はおもに量の問題により「出版社ごっこ」ですが、今年から来年

読者は知っているけれど登場人物は知らない。そこから面白さが生まれてくる。このテクニックを使った絵本はときどき見かけます。有名どころではたとえばパット・ハッチンスの『ロージーのおさんぽ』です。ぼくも『おしゃれなのんのんさん』で試みています。

絵本作家として20年間、経験したこと、考えたこと、感じたことを、正直に書いた。このような形にまとめられてとても嬉しい。電子書籍版の1巻と2巻を出版したのが2019年7月で、それ以来おかげさまで多くの方から「面白い」「勉強になった」「はげまされた」とご好評をいただいている。

絵本コンテストの審査は応募された作品を評価するものです。しかし新人発掘を目的とする賞なら将来性も視野に入ってくるのは当然でしょう。できれば1作だけでなく作り続けてほしいのです。審査員としては受賞者がその後活躍してくれるほど嬉しいことはありません。

アマゾンのセルフ出版で紙書籍を作ろうとする人にとってまず気になるのは「どんな本ができるか」だろう。印刷・製本の品質だ。中身がよくても外見が貧相では売り物にならない。ぼくも実物を手にするまで不安があったが、ペーパーバックの出来は充分満足できるものだった。

売れやすいのはやはり電子版で、割高でもぜひ紙でほしいという読者のために紙の本も出すのが、現状でのKDPのよい利用法ではないかと思う。実際、『プロの絵本作り』の電子版を持っているが紙書籍も買った、紙でほしいから待っていた、という声を多数いただいた。